田島の反応に、三上は満足気な顔で頷いた。

「なあに、こっちは、今度は警官隊とドンパチやることになるかもしれないが、無益な殺生はしたくないし、威して追い払うことができればそれにこしたことはないんだが、そのオモチャのようなやつでは子供も怖がらないだろうからな。

しかも、カンシャク玉に毛の生えたような銃声では猫も驚かないだろうし、その後は、どのみち吾輩にはもう無用の代物だ……しかし世の中一寸先は闇とはいえ、まさかこういう段取りになるとは夢にも思わなかったから、予備のタマまでは用意していないが、いま装弾してある六発では不足かな?」

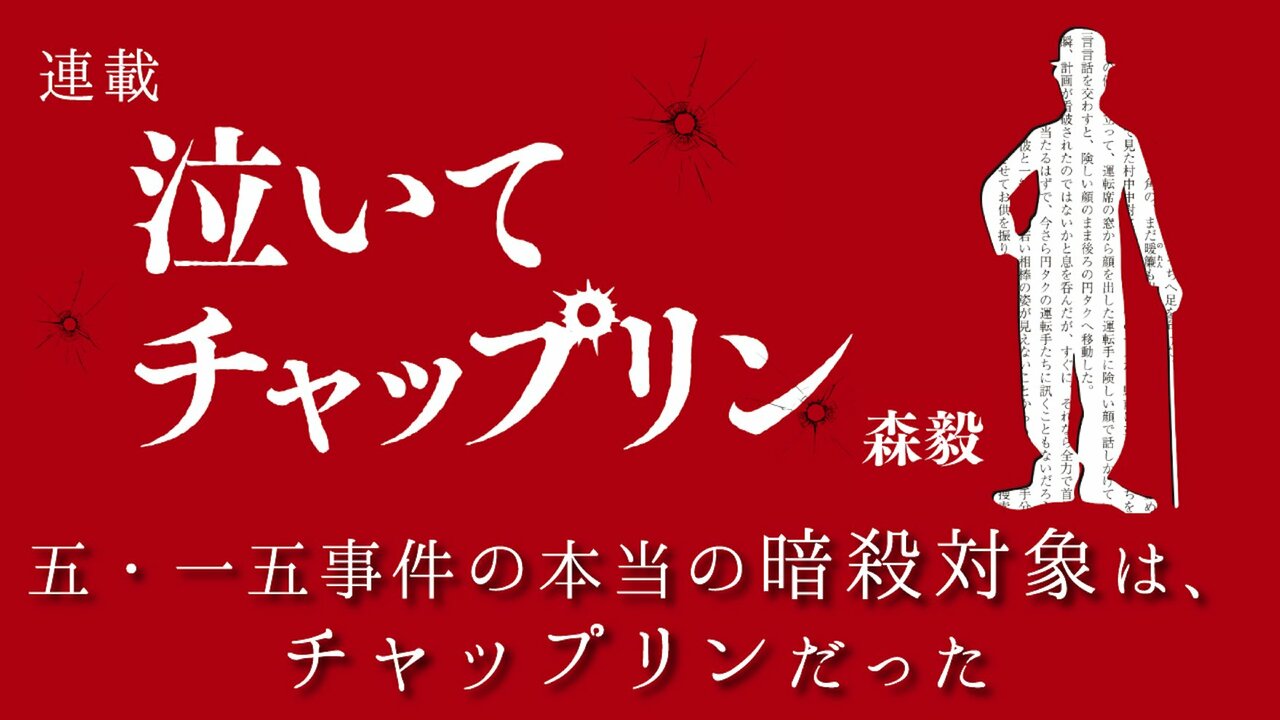

「こっちの相手はチャップリン一人だからな。それに一発で片付けられないようでは、警護の私服警官が付いていることでもあるし、万事休すといってもいいだろう」

と、田島は口の端を歪めて笑った。

「たしかにな……しかしきみがそんなドジをするとは思わないが、弘法も筆の誤りということもあるし、いや、たとえ首尾よく目的を果たしたとしてもだ、それでは、きみもその場で、バーンということになりかねないからな」

「その時は、警官がピストルを抜くまえにホールドアップをするさ」

三上は、吾意を得たりとばかりに笑顔で頷いた。

「むん! 軍人としては忍び難きところだが、『韓信の股くぐり』という、それもまた武夫(もののふ)の道というものだからな。であれば、参考までに一ついっておくが、そいつは、いってみれば西洋のご婦人の護身用だから、隠して持ち歩くには便利だが、軽すぎてかえって手振れを起こしやすいんだ。できれば、一度試し撃ちをして、その感覚を摑んでおいたほうがいいんだがな」

「そうだな、山で二、三発試射してみるよ」

「それがいいだろう。貴重なタマを無駄使いすることになるが、きみなら、二、三発残しておけば充分だろう……で、山へはいつ行くつもりかな?」

「そうだな、遭難するはずはないとはいえ、今もいったように、山の天候は急変することもあるから日程には多少余裕をみておきたいし、そうと決まれば明日にでも。

無論、さっきいったように、神戸に着いたら古賀くんか中村くんに電話にするが、たとえ何の連絡がなくても、その時は、それもまた天命とわりきって、私のことなど気にせず存分にやってくれ……そういうことでどうかな?」

と田島は、また三人を均等に見較べて笑った。

「えっ、明日ですか? それはまたまた急転直下の展開ですね」

と、中村は呆れたように田島の顔を見つめた。

「『君子は豹変す』とはいいますが、正直いいますと、途中から参加された田島さんが、それほど固い決意をされていたとは思っておりませんでした」

と、古賀も顔を輝かせた。

「そうか……それじゃあ今の今までは、どう思っていたのかな?」

と、田島は笑った。

「は、それは……昔のことで忘れてしまいました」

と、古賀もはじめて笑顔を見せた。

「む、明日発つか……『風蕭々(しょうしょう)として易水(えきすい)寒し、壮士ひとたび去りて復(また)帰らず』という、まさにこの荊軻(けいか)の境地、とても他人事とは思えんなあ」

と、三上が詠歎(えいたん)するようにいった。

そして、独り憤然と決断したように、

「よっしゃ! そうと決まれば、ここは一番河岸(かし)をかえて、一献やらざるべからずと思うが、どうかな諸君!」

と、はやくも腰を浮かせた。が、立ち上がるや否や、ピシャリと額を叩いて叫んだ。

「ややっ、しまった! 手土産の一升を、さっきの円タクに忘れてきた。嗚呼(ああ)、吾輩としたことが、なんたる不覚」

「いっしょうの不覚ですね」

と、中村が笑った。

「それは、ひょっとすると洒落のつもりかな?」

と、三上も笑った。

ちょうどその頃……

世界一周旅行の最後の目的地である日本へ向かっているチャップリンは、南シナ海を順調に航行している日本郵船の《照国丸(てるくにまる)》のデッキで、シンガポールを発って最初の夜を迎え、同行している兄のシドニー夫妻とともに、デッキチェアに身をゆだね、満天の星空にひときわ瞬く南十字星に目をうばわれていた。

やがてシドニーが、だれにいうともなくいった。

「まさに暗黒の宇宙に輝くサザン・クロス、じつに神秘的だねえ……」

「ほんとうに。これも神の啓示の一つかもしれないわね。きっと、あのダイヤモンドのような星の十字架が、この地球が宇宙の孤児ではないことを教え、祝福してくれているのよ。日本も、この旅行の最後を飾るにふさわしい、あの南十字星のように美しい、神秘的な国だったら素敵だけど」

と、シドニー夫人も星空に目を向けたまま応えた。

「ラフカディオ・ハーンは、千年近くも前に建立されて以来二十年ごとに建替えられているという、日本の代表的な白木造りの神殿(伊勢神宮)を見て、日本独自の伝統文化を、東洋の神秘と絶賛しているが、まあ、日本に帰化したぐらいだから、多少の贔屓目(ひいきめ)はあるかもしれないが、ぼくたちがまだ目にしたこともないような、神秘的な文化や風俗、そして、それを育んだ、噂に高い、素朴で慎み深い人々の営みに触れることができると思うよ。

それにまた、アインシュタイン博士も、日本のシェークスピアと称賛しているカブキも観てみたいし。なあチャーリー、きみもそういってたよな」

とシドニーは、横目で弟のチャーリーを見た。

因みに、チャップリンとアインシュタインの交際は、アインシュタインが来日した四年後の一九二六年からの家族ぐるみのつきあいで、チャップリンは自伝にも

「科学者とか哲学者というのは、常人とちがった方向にその情熱を注ぐ、いわば昇華されたロマンティストだとわたしは信じている。アインシュタインの人格を考えると、わたしのこの持論は実にぴったりあてはまるように思う。彼はもっともいい意味で典型的なアルプス型ドイツ人、つまり人なつこくて、明るい人物だった。穏やかで上品な物腰のかげには、非常に感情的な魂が隠されていたように思う。あのすばらしい知的エネルギーを生んだ源泉は、たしかにこれだったにちがいない」

と、その初対面のときの感想を記している。

「アルバートも、日本へ行った理由の一つは、やはりラフカディオ・ハーンの絶賛している美しい日本を自分の目で確かめるためだといってたからね。

それに、えび天というロブスターのフライは、その姿形や、素材の味をそのまま生かした点や、大きな皿に、野菜と一緒に盛られた彩りの美しさもさることながら、料理を芸術の域にまで高めたフランスの王侯貴族のための、優雅で、見た目に重きをおいている上品な宮廷料理よりも庶民的で、外連味(けれんみ)のない素朴な家庭料理といった点でも、自分好みの人間味溢れる料理だったともいってたし、ぼくも期待はしているけど、それもこれも一週間後のお楽しみということにしておくよ」

と、チャップリンは微笑み、南十字星に目を戻した─―