京都

「もし何かございましたら、フロントまでお申し付けください。フロントは内線81番です。それではどうぞごゆっくり……」

客室係の女性は笑顔をくずさずそう言うと、会釈を残してドアの向こうに去っていった。取り残されたようにぼくはドアの内側に立っていた。

窓にはレースのカーテンが引かれ、その向こうに日射しは凍りついていた。晩夏の日盛りにあった今し方までの時間は途切れ、いまは異質な時間の粒子がぼくの肌にひやりと触れた。

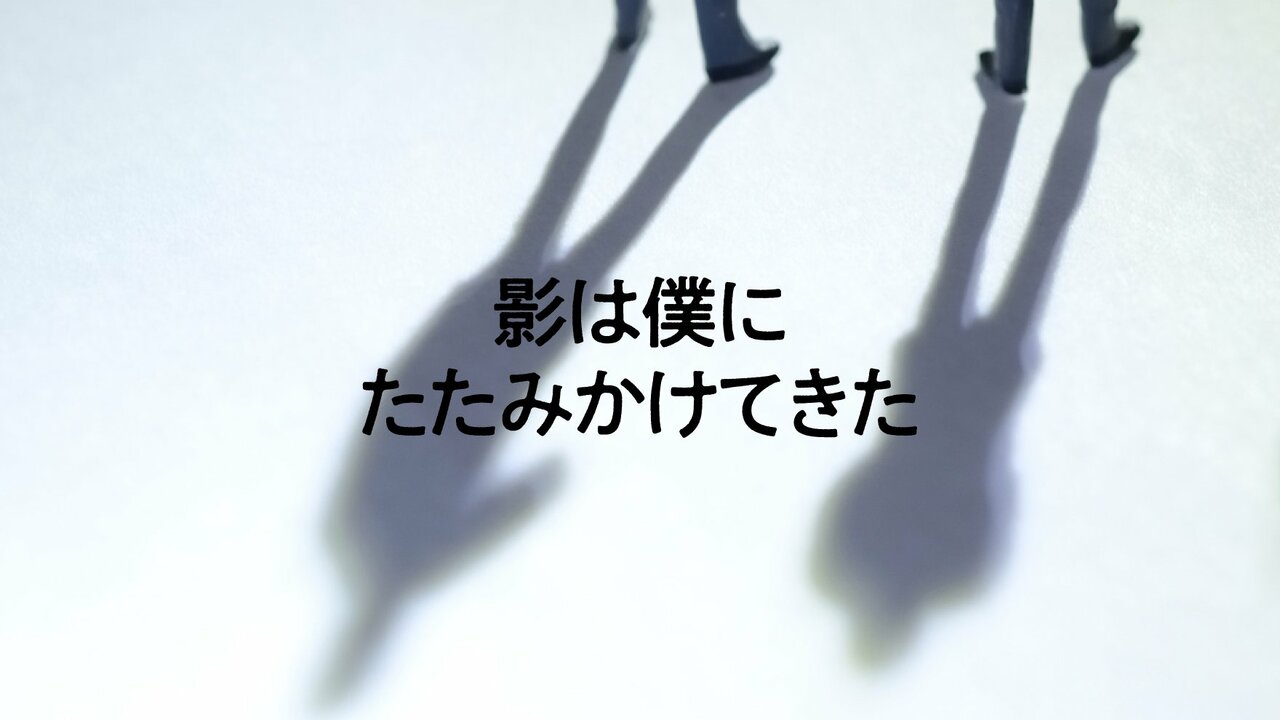

部屋には不自然な影が落ちていた。テーブルスタンドの常夜灯がつくるものだった。だいだい色にうっすら染まった室内にしみのように散らばる影は、ほの暗く、人が絶えたように孤独でさびしく、どこか荒涼たる風景としてぼくの目には映る。

しかし、一方でぼくは感じていた。それを懐かしみ、それに心がさらわれそうになる寄るべのない自分を。

すると、ほどなくひとつの錯覚にぼくはとらわれた。いま、自分が立つのは過去という長いトンネルで、そのなかをカンテラをかかげて進み、影という自分の人生の負の部分にみずから灯火を当てているのだと。

いや、錯覚ではなかった。それはまぎれもなく自分の人生の陰画(ネガテイブ)だった。

三十年足らずの人生の途上で出遭ったさまざまな厄介な事柄や避けて通りたい事柄を、そのつど、ぼくはその影のなかに押し込め隠しつづけてきたのではあるまいか。そしていま、隠してきたもののひとつひとつが息を吹き返し、その目をぼくに向けているのではあるまいか。

虎視眈々(こしたんたん)とぼくの出方をうかがっているのではあるまいか。その濃密な気配がぼくを息苦しくさせていた。すると――。

「目を背けるな」ひとつの影が沈黙を破った。