なぜ日本はデカップリングに手間取ることとなったか

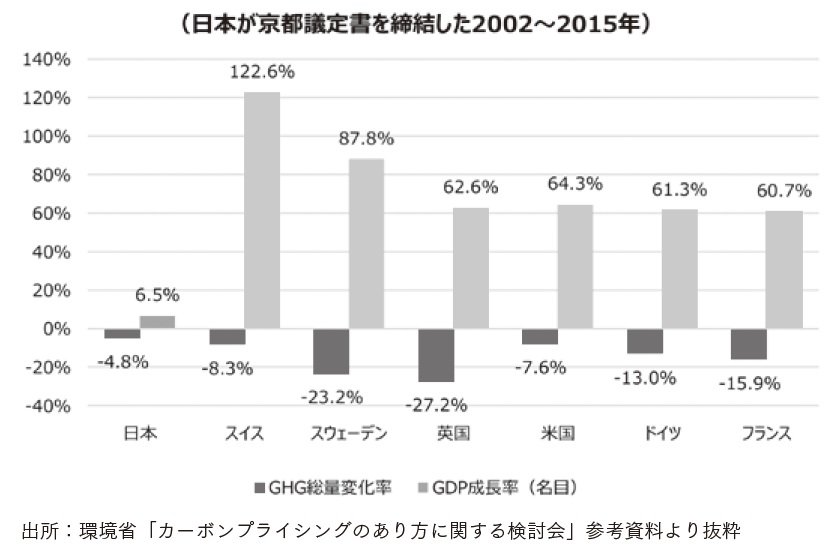

前掲した京都大学大学院経済学研究科諸富徹教授の某セミナーでのお話において、筆者が以下の「図表2:成長率と温室効果ガス総量変化率」を初めて見せていただき、大変大きなショックを受けました。

この図は2018年頃に環境省主催の「カーボンプライシングのあり方に関する検討会」の参考資料として提示されたもののようです。

私のショックは、経済成長をしながらもしっかりと温室効果ガスの総量を削減してきた欧州の先進国だけではなく、あの米国にまで日本が後塵を拝していることです。

一方、この図の年限である2002年から2015年というのは、筆者自身が産業界において省エネルギー・エネルギー効率化をなんとか独り立ちするESCOサービスビジネスとして展開することに苦闘していた時期とも重なり、さまざまな営業現場で得ることができた肌感覚として、この日本の温室効果ガスの削減総量も少なく、同時に経済成長もあまり達成できなかった結果には、不思議と納得することもできました。

そこで諸富先生のセミナーでの最も印象に残ったお話は、以下のようなものでした。

先生が委員として出席されていた環境省等の各種委員会での産業界側からの強い主張として、日本産業界・企業が先駆的な温暖化対策に取り組む必要がないとされた3つの理由として、

①日本はすでに世界最高水準の排出削減技術を持っている。

②日本は石油ショック以来、省エネに取り組んで今や「乾いた雑巾」だ。

③日本の限界排出費用は世界最高水準、さらなる温暖化対策は成長にマイナスだ。

このような主張をするのは、経団連の主要メンバーである有数の大企業であり、頑なに温暖化対策に消極的であったようです。

ただし、先生のお話では、「図に示されたように、国としての経済成長と温暖化対策のデカップリング(切り離し)は欧米の先進各国で実証済みであり、すでに結果は出ているのではないか」というもので、筆者自身は、そのお話が妙に腹落ちしました。

もちろんこの先生のお話は、マクロ経済レベルの問題であり、必ずしも個別の企業においてデカップリングに戸惑っているということではありませんが、筆者自身はむしろ日々の営業現場での実体験を通じたミクロ経済を肌感覚的にしか分からない者として、この「日本企業がデカップリングに戸惑ってきた」ということは極めて納得できるものでした。

これからわが国が目指すべき方向性は、「温暖化対策への積極的な対応を通じて、経済を強くし成長させる」ことであり、このことは個別企業、特にグローバル展開している大企業においてこそ、このデカップリングを自らの経営の主軸とすべきではないか、との思いを強くいたしました。