第一章 青天霹靂 あと377日

二〇一六年

三月六日(日)晴−雨

「昨夜ね、兄貴と少し呑んだんだけど……」

兄が帰った後、母にその時の話をして聞かせた。

ここしばらく、母の容態急変を案じ晩酌をひかえていたのだが、「お前と二人で呑むなんて滅多にないんだから付き合えよ……」と、母のアパートで少しやった。

「お母さんの人生も色々あったけど、結局、幸せ者だったね……。それに比べ、お父さんはとっても可哀想な死なせ方してしまった……、って、そんな話を兄貴としたんだ」

思えば十三年前、父は多くの不満と怒りを抱え、実に不本意な形で世を去った。

その父が最後まで真に望んでいたのは、社会や施設の不正・腐敗を正すことなどではなく、きっと、兄と私の心からの握手であったろうと思う。

父には父なりの理想があった。理想の家族像、理想の夫婦像、理想の親子像、そして我が子に期待する兄弟像を求め、私たちに自我の限りを押し付けた。

妻は夫に三つ指ついて仕えるべき、兄弟は仲良くあり、兄は弟をよく指導し、弟は兄を敬い従うべきもの……と。

妻は妻である前に人であり、人であるなら人格も人権もある。年子の兄弟は喧嘩をするのが当たり前で、そして、いずれ飽きるもの……。

そんな、至極当然の事が父の思惑には反したびたび逆鱗(げきりん)に触れた。それだから、ついには離婚という形で家庭は壊れ、私と兄は強い確執を育てた。

皮肉なことに、その確執は父の死をきっかけに溶解した。千歳(せんざい)の闇も一本の灯明により即座に晴れると言う如く……。

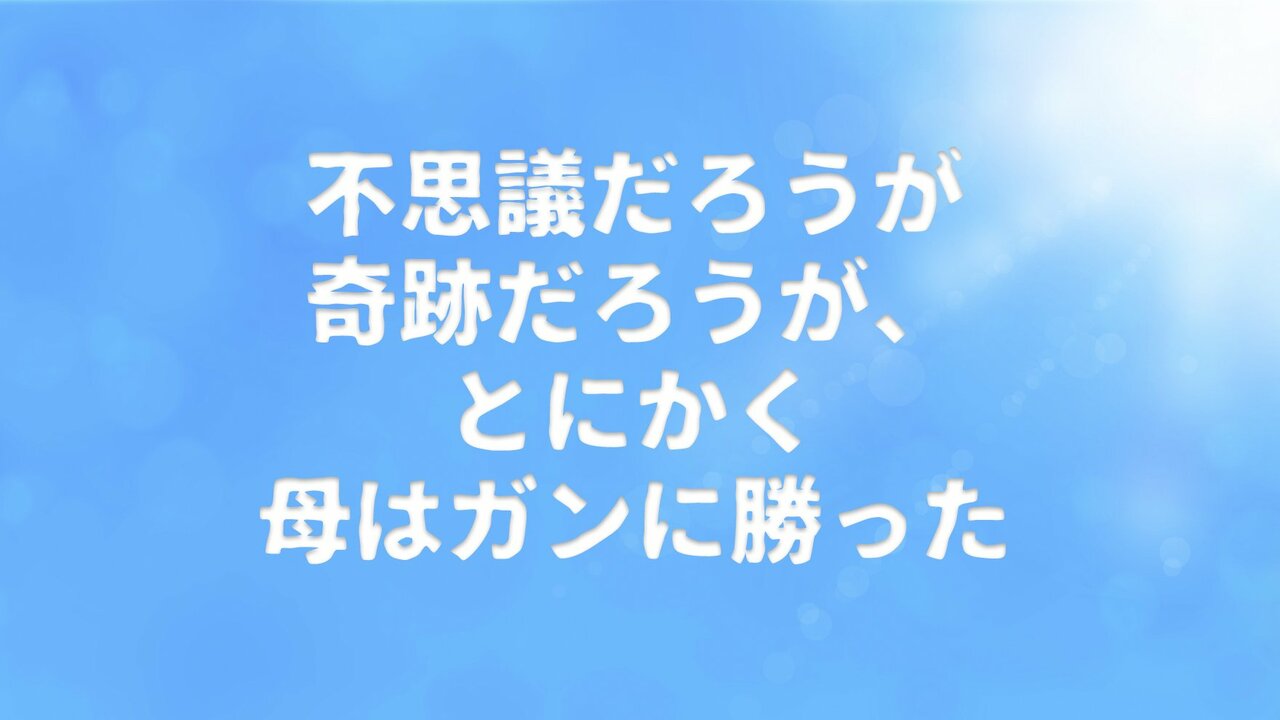

その不思議は確かに父の置き土産だったと言え、今こうして、許し認め合う兄弟の姿を母に見せ、安堵の笑みを与えられるのは、奇しくも亡き父から母へのプレゼントであるに違いない。苛めぬいた母への、父からの詫び状だ。

「だから、お父さんを憎むのはもうやめて。お母さんは、お父さんを恨む必要なんて全くないんだから……」

少々やっかいな話に、母は一所懸命うなずきつづけた。