緒言 オルゴールがおわるまで

いま日本では、自殺をする人の数が年間二万数千人を数えるという。

慎みに欠ける物言いではあるけれど……、その一人一人の人生のうち、捨ててしまうはずのたった数時間を、もしも、もらう事が出来るなら、母はあと十年生きられる。

でも、それは叶うべくもなく、生命(いのち)を使い終えた母は、約束どおり天にその身を還していった。オルゴールがゆっくりと鳴り終わるように、自然と息を閉じて……。

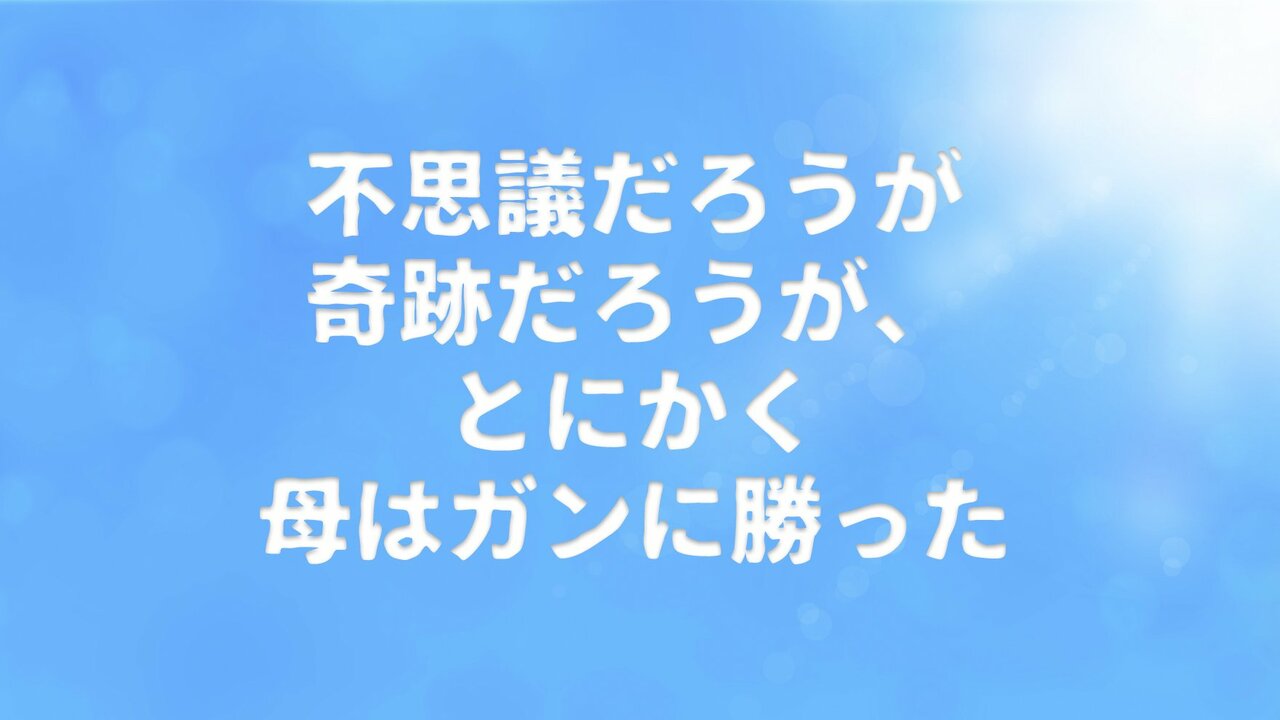

末期の全身ガンと診断された母にとり、為せる術(すべ)といえば時を待つ事より他は無かった。その数ヶ月後、どうしてか、それらのガンは消えた。けれど、その奇跡は頭にまでは届かず、結句、脳腫瘍という悪魔の巣くうに任せた。そして、当初より、一切の延命治療を拒んでいた母が、ある日「怖い、怖いのよ……」と、私の胸に泣きすがった。

その宣告から以後、四季を過ごしつつ母が私へ伝えたいくつもの言葉(たから)は、まるで幼き日に聴いた子守唄のように優しく哀しいものであった。

生と死を見つめるという事がどういうものであるのか、時の経過と症状の進行に伴い心と思考はどう移り変わるのか。その全てを、当人、家族、医療側、それぞれの目線で見つめたものを書き残さなければならない。

*

世にいう「二・二六事件」の騒動が起きた年の瀬、昭和十一年十二月十三日、母、ヨシ子は、東京・世田谷に生を受けた。

二姫三太郎の末っ子として皆に庇護され育ったヨシ子は、刑務官をしていた父親の転勤で、五歳から六歳の幼年期を戦時中の満州で暮らした。

しかし、その時分の事はほとんど覚えていないらしく、ただ唯一、鮮烈に記憶しているのは、 広い広い野原で、真っ白な子豚と転げ回って遊んでいた事と、その空の蒼さだけだと言う。

きっと、楽しい事ばかりを心に残しておきたいと願う女の子だったのだろう。

*

大戦直中(ただなか) 、日本に戻った一家七人は、新潟の親戚を頼って疎開した。

その頃のヨシ子は、とにかく毎日、歌ってばかりいる天真爛漫な少女であり、「ヨシ子は気が変になったんじゃないか……」と、家族たちは心配した。

戦後七年ほど経ったある日のこと……、当時巷(ちまた)で人気のあった「三つの歌」(今のNHKのど自慢の前身番組)というラジオ番組の公開放送が、ヨシ子の街へやって来た。

そこでヨシ子は大きな声で二曲歌い、その賞金で母親にハンドバッグを買ってあげた。

しかし、驚きはその事ではない……。ゲストで来ていたデビューしたばかりの小鳩くるみ(童謡歌手)と、何とヨシ子がステージでデュエットしたのだ。

その出来事が、ヨシ子にとって生涯の自慢たる想い出になったのは言うまでもない。

*

中学を出たヨシ子は、映画や歌謡曲の影響もあってか、看護婦になる道を真っ直ぐに選んだ。

看護学校時代から病院に勤め始めた頃のアルバムの写真(セピアいろ)たちは、母にもまた、一生懸命だった青春があり、桜の如く頰を染めた日もあった事を物語っている。