【前回の記事を読む】「わたしは生きていてはいけない」…罪を戦争のせいにしない老人

第一章 二〇〇七年、飛騨支局勤務

1

バスが終点の高山駅に着くと、篠原は駅から支局まで徒歩十五分の距離を、気が急くままに走りに走った。だが、支局の中に緑川の姿は見えなかった。事務員の小池春子が一人で誰かと電話で話していた。小池は、篠原が席に座るのを見ると、あわてて電話を切った。

「あれ、篠原さん、気が付かんと、すみません。今、支局のベランダの塗装が剥がれたで、ペンキ屋に電話しとったんやさ」

小池は五十代前半、高山生まれの元市役所職員で、市内のほとんどすべての人と知り合いだった。当然そのペンキ屋も旧知の間柄のようで、

「小学校の時の同級生やでなあ、えらい安うしてもらえたさ」

笑って言うのだった。小池は支局の会計など事務のすべて、岐阜市にある総局との連絡、来客への応対など、記事を書くこと以外のすべてを担っていた。今回も、

「緑川さんは、もう明け方に出発しなさって。引き継ぎは、わたしに任すということで」

ということだった。篠原は、

「明け方、出発しちゃったのか。今日は引き継ぎで、山には明日から入ると思ってた」

今日から緑川が泊まるいろいろな山小屋の名前が書かれているホワイトボードを見ながら言った。よほど残念そうな顔をしていたのか、小池が、

「引き継ぎ、わたしでは間に合わん(役に立たない)やろか」

心配そうに言ったので、篠原は違う違うとあわてて首を振った。

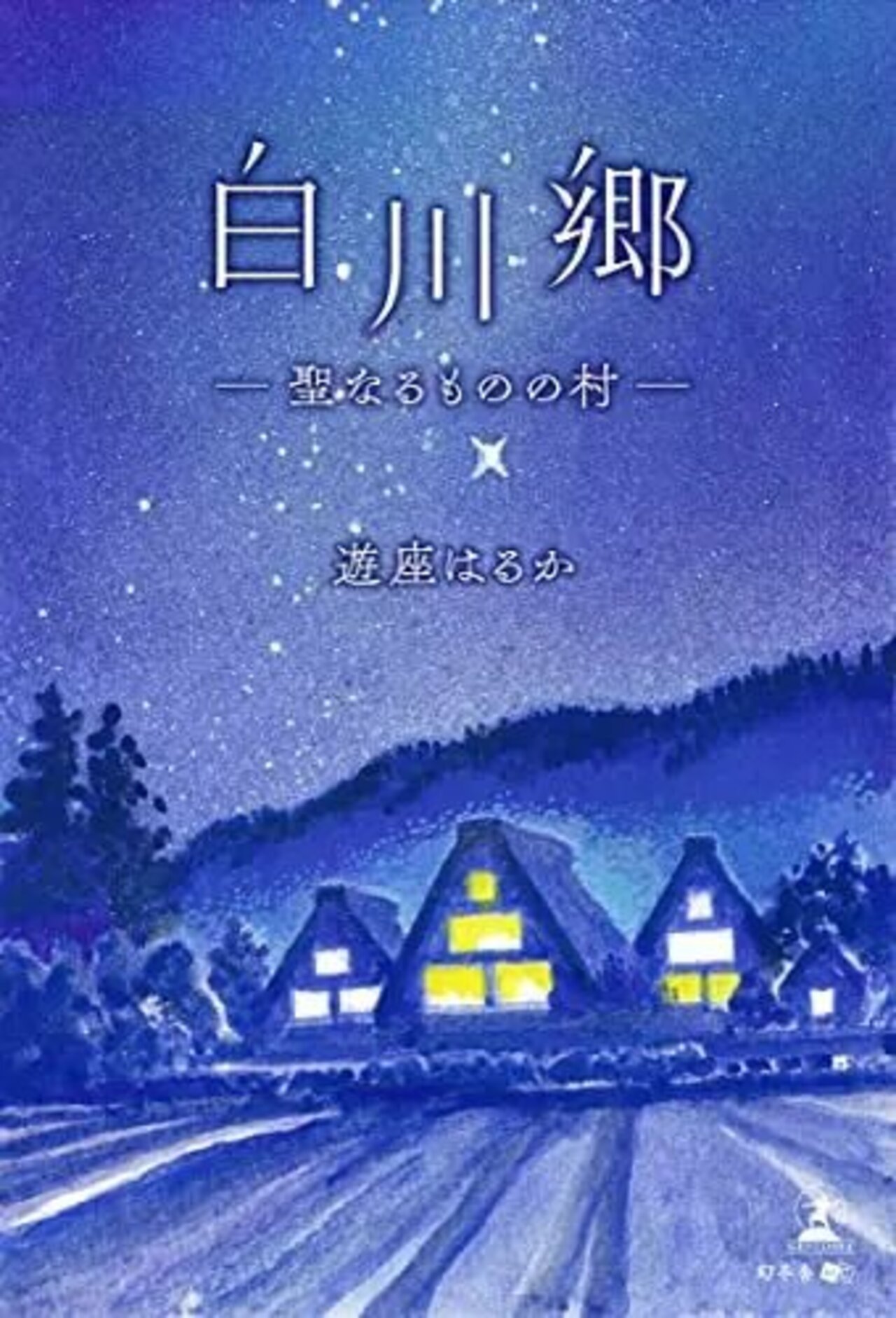

「ちょっと緑川さんと話したいことがあって。白川郷の取材テーマを変えようかと」

「山奥やで、携帯はつながらんけど、山小屋の緊急電話ならつながりますよ」

「そんな、緊急のことじゃないから、大丈夫です」

それで、バスで伊島と出会った話は、緑川が帰るまではお預けとなった。