【前回の記事を読む】小学生の娘が悟った…母が「私の顔もろくに見ず、一心不乱に働く」理由

第二章 夕日と……。夢人と……。

女として生きる日々。

療養所を無事退院して。

(そこから始まる新たなスタートは私の生きし刻を変えることはできなかったが)私は小学4年生と云ったところで何のことも無いけど。只、住まいは変わっていた。誰かの裏の土地の空いたスペースいっぱいに建てられた家(小屋と呼ぶべきか)。

3畳分の畳を守るために三方を囲むコンパネ。出入り口には引き戸、その四方の板の上に三角屋根、体よく云えば犬小屋のビッグ版である。押入れもないので布団は三つ折りにして隅に置かれる。

学校は関目小学校、ここでは心痛む出来事も少なく1年は過ぎた。よくできたもので担任はマンネリで仕事をしていて庄内(養母は未だ旧姓を捨てずにいた)と云う苗字をもじって“庄内子やなー”とからかっていた。

相変わらず朝食は抜き、夕食は学校から帰ると家主が我が小屋の前に引いた水道で釜の米を研ぐ。次が、これが結構難しい、新聞もとって無いのでわずかな紙で火種を作りウチワや大きく吐く息なんかで火をおこす。今では贅沢であろうご飯の出来上がり……でもでもおかずがない。

養母も十三人兄妹の貧乏育ちのせいかおかずなどには頓着ないらしいと思うことが、自分を哀れみから引っ張り出せる救いと今も思っている。コロッケひとつを四等分にして四日分のおかず。その頃はどこでも売っていた鯨肉の皮、20円程で竹のフネ1杯、おじさんは“おまけ”と少しのせてくれる。何日食べれたろう。でも、月に1度あったかなぁ。店の売れ残りの鶏の足、小蟹の湯がいたの、この2種類が届く。

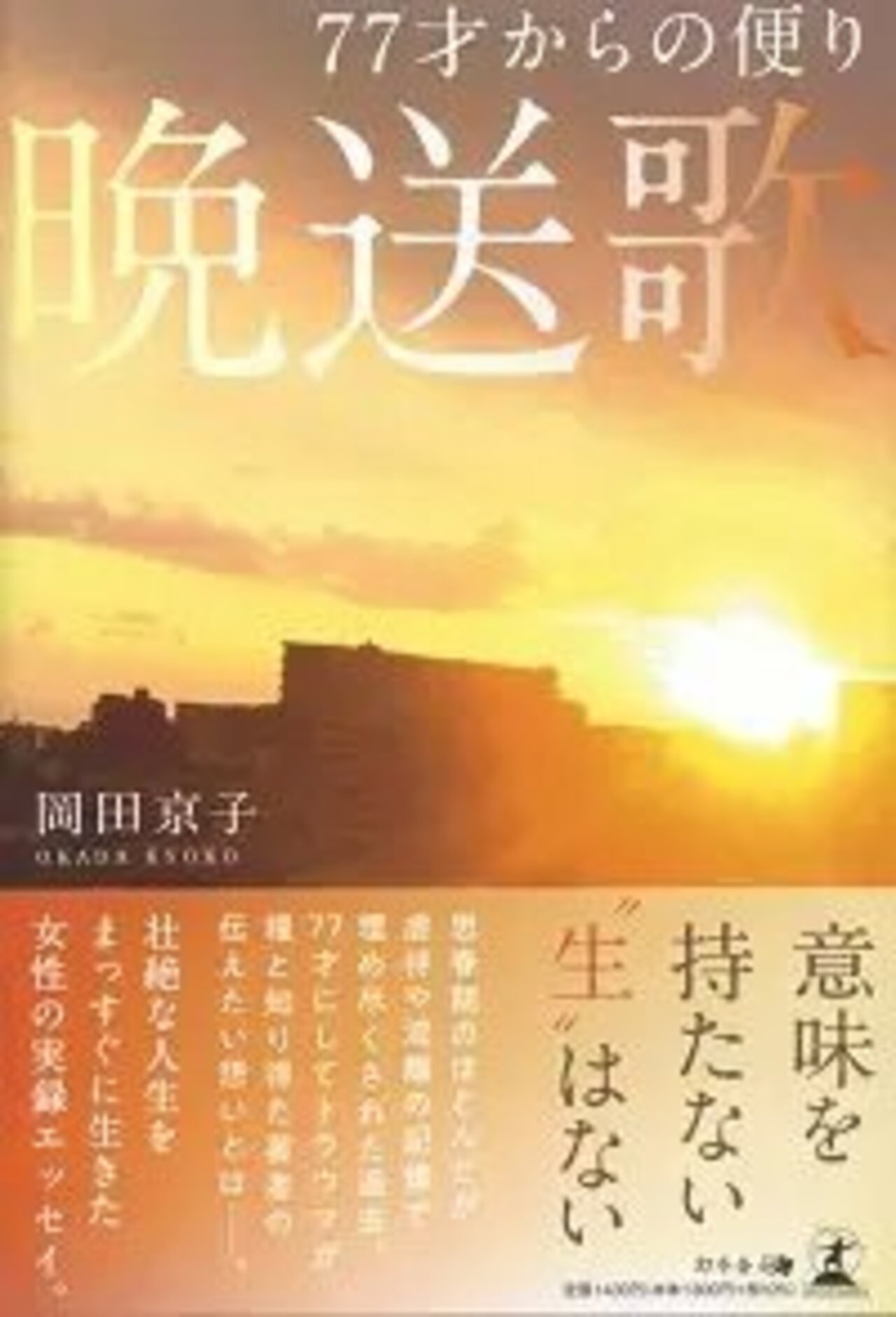

養母は息せき切って帰って来、嬉しそうに私に持たす、とても嬉しそうに。あの坂道で見たオレンジ色の夕日、療養所に行く日の登り道の桜の花びら、そして、この時の彼女。私が「お母ちゃん」を求め続けた絆に、又、なった。それは、何年か後、口惜しい程の悔いともなるのだが。