【前回の記事を読む】「養母の愛する人が私の布団に」…小学生が受けた壮絶な日々

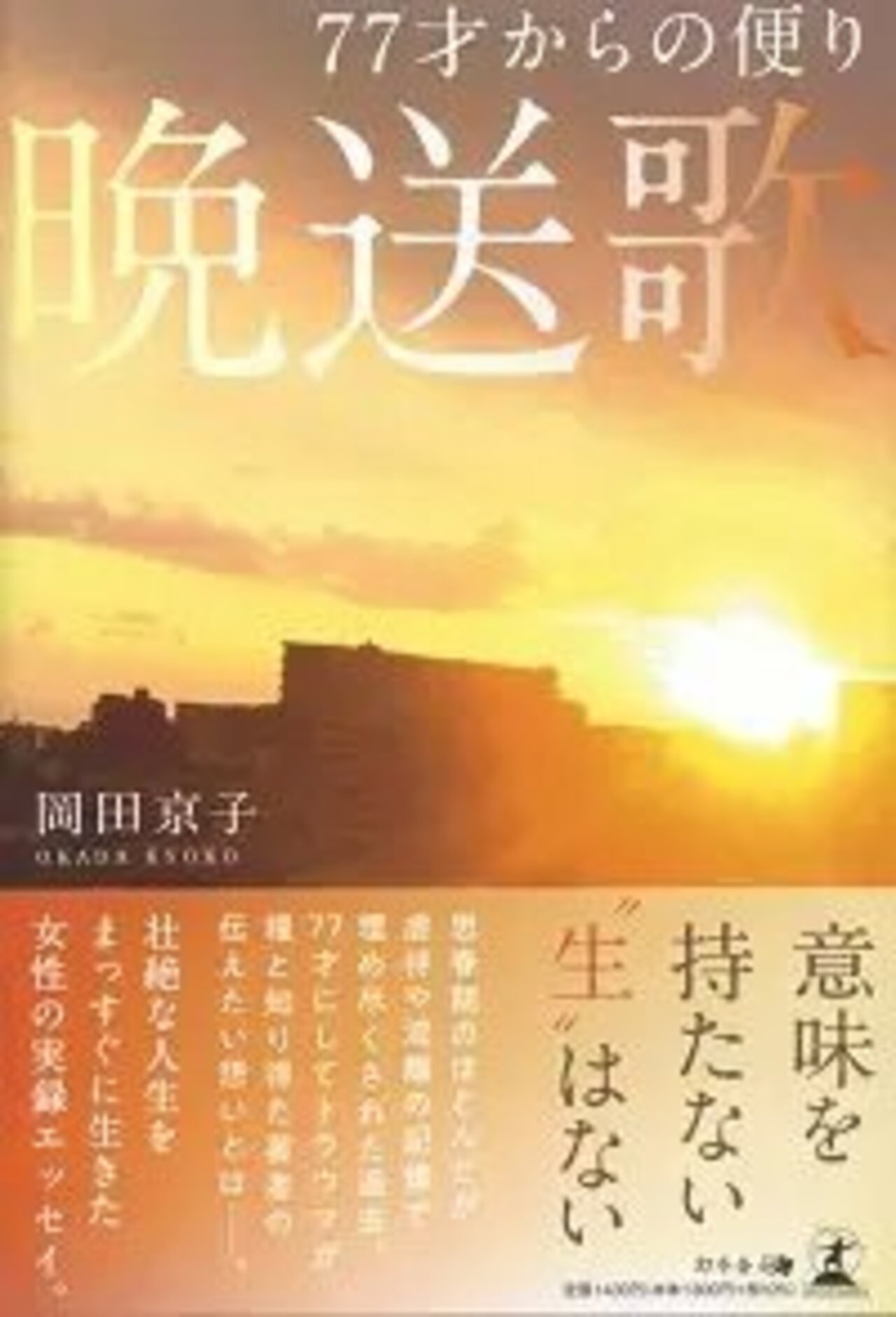

第二章 夕日と……。夢人と……。

女として生きる日々。

時を合わせた様にもう一人の大切な友からも宣告された。

転校していた名古屋の中学で出会ったT・俊子さん、彼女が通ると男子学生達は帽子を取り挨拶するほどの素適な人。

彼女にも彼女なりの悩みが有った、それでも優しく側に居てくれた。時を経て彼女も結婚し、子供と手を携え名古屋から訪れてくれた。そして……まるで同じ言葉を私に投げた、優しい口調で。

60年以上かかった私自身の呪縛を彼女達はもっと早くに解こうと……してくれていたのだ。

その6年生になった頃、養母は1か月50円のお小遣いをくれる様になった。「50円」「1か月」お菓子が買える、買ってみた。懸命に探して、中身の多いお菓子を買っても2日もたない。4、5才の幼い頃とは違った。

答えを見つけた。

古本屋に行って本を借りる。あの「小公女」の様に退屈させない、一人を忘れさせてくれる本を探して借りれば良い、その知恵を1人楽しんだ。

みどりの叔母ちゃんの家への行き帰り、その古本屋の前を通る。50円で文庫本3冊借りれる。あった、芥川龍之介と云う人の書いた「蜘蛛の糸」文字の多さが、選ぶ基本。

本屋のおじさんは笑っている。作戦は大当たり、解った様な解らん様な内容なので幾度も読み返せた。只、人間の愚かさやその為の苦しみなど、何故か共感できた。

その他、太宰治「斜陽」、夏目漱石「こころ」、この2冊は今読んでも難しい。黄土色に褪せた文庫本1ページ繰るごとに現実を消してくれた。それは次の引っ越しまで続けられた。お陰で漢字はよく覚えた。

その日は大阪では珍しくたくさんの雪が降り、いつもの通学路が一段と辛かった。

家に着き扉を開ける、養母と男がコタツに入り、お膳の上にはガス台、その上に置かれた鍋からは二人の姿が霞む程、フワフワ、ユラユラと湯気が立ち上り、フと、唯一私を抱いてくれた養父と愛人との光景が浮かんだ。

部屋に上がろうと靴を脱ぐ間も待たず、風呂敷包みが飛んで来る“みどりとこ行って来 ”と。辛くは無かった、今のお母ちゃん(養母)には私がいたら困るんや、と、いつもと同じ。

一度、みどり叔母ちゃんの家で独り言が出た、“もう死のうかなー”と。

11才の頃、養母の愛人からの悪戯の頃……。

するといつも何かかにかに追われ忙しく走り回っている叔母ちゃんやのに“美夜、なに云うてんねん、美夜にはおばちゃんがついてる!”と痛い程抱きしめてくれた。

あの時の力の強さは今につながる命の糧なのだ。

又、一人、天使が居てくれた。