【前回の記事を読む】70歳になった今でも切ない…留置所に入れられた母からの「初めてのお土産」

第二章 夕日と……。夢人と……。

等しく不幸で。

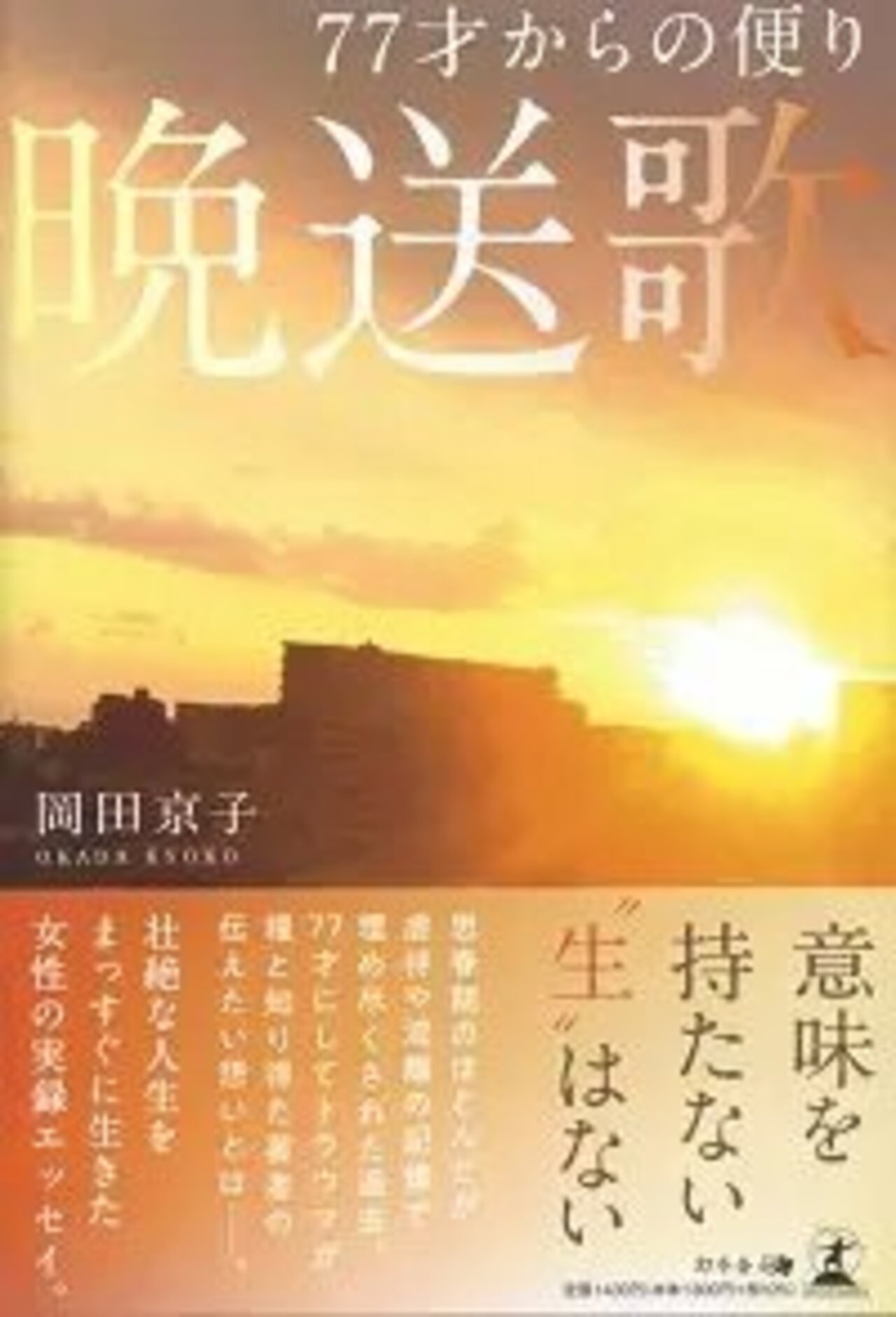

子連れで働ける住み込みの仕事が見つかった、いわゆる立ち飲み屋で簡単な丸いイスがあるにはある。私は、「母ちゃんと一緒にいられる」という思いであの日の夕日の様な嬉しさだった。でもそんな喜びはシャボン玉の様にすぐにはじけた。

学校に行く朝、彼女は私の気配も知らぬほど眠りこけている。

一人“行ってきます”と云う。帰って来る、彼女は私の顔もろくに見ず、一心不乱に働いていて、早く奥へ行けと手を振る。“ただいま”も云えぬほどの早さで私をせかす。

なぜ……すぐに悟った。店の奥では女主人が日がな一日ニコリともせず長キセルに煙草の葉を詰め込んではたばこ盆をかねたちゃぶ台の前に座り込み煙を吐き出していた。

あの頃は許されたのか、店で働く女達の働きぶりを鬼の目で見ることが。

小学2年、多分8才ぐらい、もう見えていた、大人の世界、お母ちゃんの住む世界が。

親子にあてがわれた2階の一間、誰も待っていない部屋で、何もない部屋で眠るまで一人で居る。お母ちゃん(養母)は私が眠った頃にやっと側に来てくれる、昨日も今日も変わりなく。

食事は一人、鬼の目にふれぬ様に食べる、トイレに行くにも気を使って。淋しいなんて云わないし思うことさえない。「お母ちゃん」は私が居る為にどんなに気を使って働いているかと、そんな子供になっていた。

只、変わったことがひとつ、月に1度「少女クラブ」と云う雑誌が買ってもらえる様になった。その中に「リボンの騎士」と云う漫画が載っていて、私に1か月分のなぐさめを与えてくれた。月の終わり頃には全て読み飽きて文字の数を追って時を過ごしていた。

店を覗ける日がある、それは、プロレス番組で力道山の映る日だ。店は二重三重の人垣でガラス戸の出入り口の外まで人が覗き込む。そんな日、鬼おばさんもこの日ばかりは私などに目もやらず店に出て夢中で見ている。未だテレビと云うものが売り出した頃の些細な市井の人々のつながりと楽しみだった。