一九七〇年 夏~秋

3 末はお医者か代議士に

このときも、あろうことか私は夜闇に乗(じょう)じて、マユミの朝顔を摘(つ)んでしまいます。翌朝、何食わぬ顔でマユミを慰めさえしたのです。マユミは課題を完遂(かんすい)するために、私の朝顔を見せて欲しいと言いました。芽が出ないことを告げると、マユミは種を掘り返して真水(まみず)で洗い、別の場所へ埋め直しました。

朝顔はその翌日に発芽し、二人は花が咲くまで仲良く観察することになります。花の季節が終わって種が取れたとき、まったくもって性悪な話ですが、私はそれをマユミにプレゼントしたのでした。

「夏休みの友はどんなん。全部でけとるん」

母がしつこく確かめてきます。

「いけるって。まだえっと日があるけん」

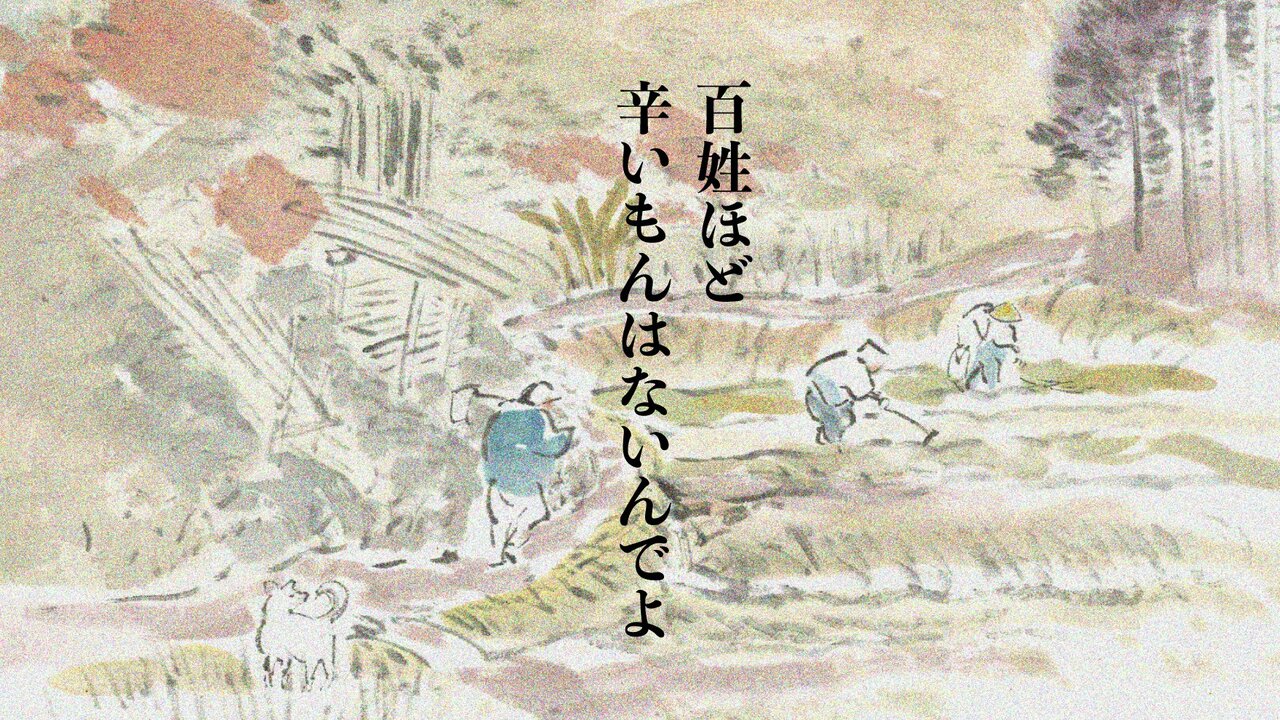

「勉強せなんだら大人んなって百姓せんならんでよ」

「したってええよ」

私は漠然(ばくぜん)と長男は家を継ぐものと思っていました。山野家は貧乏農家ではありますが、仏壇の位牌を見るに江戸時代から続く旧家であり、祖父も父もそれを誇らしく思っているようでした。事ある度に彼らの口から飛び出す、「御先祖はんに顔向けがでけん」がそれを物語っていました。

「アホ、たっすいこと言われん。百姓ほど辛いもんはないんでよ。うちがこんなに苦労しよるんがわからんのか。朝から晩まで汗水垂らして、牛や馬みとうに働いても、なんぼの銭にもなれえへんでないか」

母がミシンを踏みながら、またいつもの愚痴(ぐち)を並べはじめました。

「この家い嫁に来てから一枚の服も買うたことないわ。おまいの制服やって古(ふる)をもろうてくるゆうけん、バアちゃんに銭借ってさらを買うたんでよ」

このバアちゃんというのは、母の実家の森西藤子さんのことです。

「ほんならなんでこんなとこい嫁に来たん」

私は素朴な疑問を投げかけます。

「父やんが一緒になってくれなんだら殺しちゃるゆうんでえだ。ほのうちにおまいがでけてひもうて、どうにもしゃあないようになったんよ。バアちゃんは絶対に百姓屋にはやらんゆうて反対したんじゃけんど」

実際、藤子さんの娘は三人いるのですが、農家に嫁いだのは母だけでした。

「コマツも百姓が嫌で勤め人しよんかな」

私はわざと人の神経にさわる言動をするのが得意でした。母は黙ってミシンを使っています。きっと昼間の出来事を思い出しているのでしょう。そのせいで、今夜の母はいつもより機嫌が悪いのでした。

その日の午後、牛舎側に軒を接する松田家の爺さんが、柿の木の枝が伸びて邪魔だと苦情を言いに来ました。爺さんは背が低いので、『コマツ』と呼ばれていました。牛舎を建てた時にも臭気に文句をつけてきて、それ以来両家は犬猿の仲となっており、何かにつけて揉め事を起こしていました。