老婆の目がきらりと光る。私はごくりと唾を呑み込んだ。

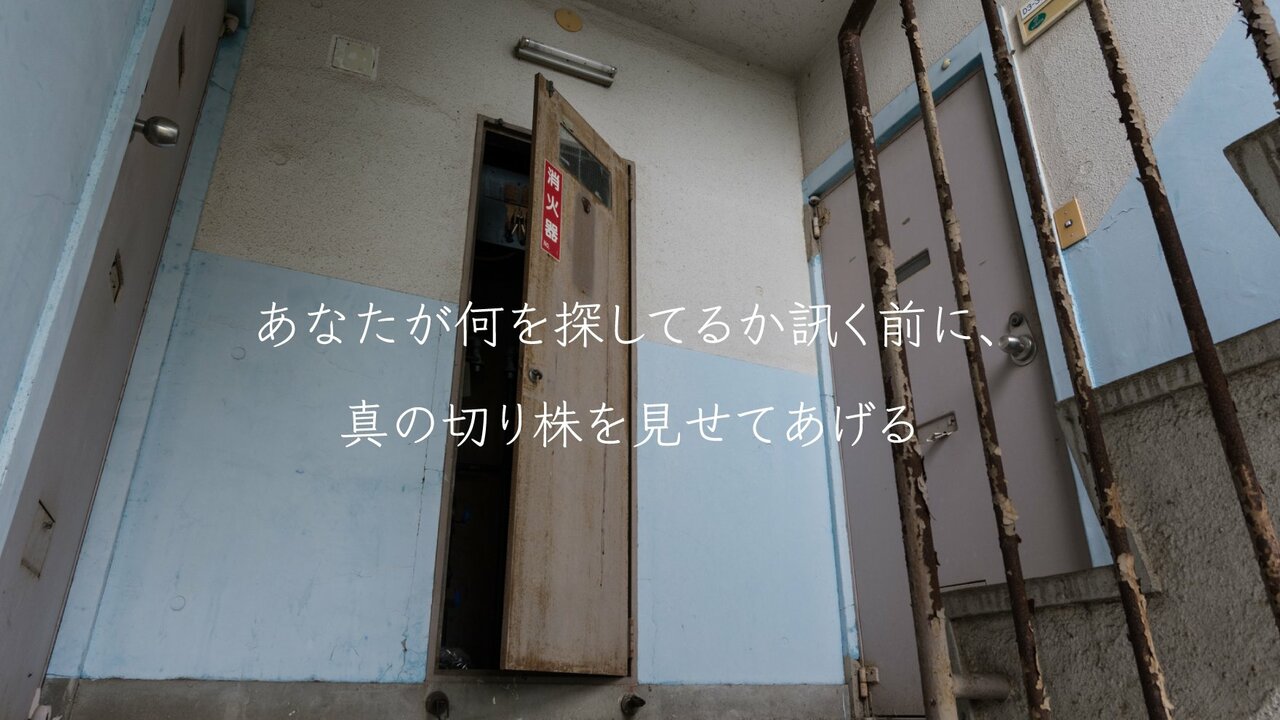

「あなたが何を探してるか訊く前に、あたしの真の切り株を見せてあげる」

え、と私は眉を上げた。

「……見つけたんですか?」

「そうなの。見つけたのよ」

彼女は得意げに胸を張った。ついてらっしゃい。手を威勢よく一振りするなり、歩き始める。その後ろ姿は、人間というより、割烹着を着たゴブリンに見えた。

真の切り株。見たいような見たくないような、あるいは見たらいけないような、なんだか複雑な気分である。建ち並ぶ団地の一つに彼女は入っていった。切り株はてっきり外にあるものだと思っていたので、とても意外だった。

ほんの数段しかない階段を昇ると、彼女は体を横に向けた。目の前にベージュ色の扉がある。扉には、一〇三という数字がくっついている。

「部屋ん中に運んだの。誰かにいじられたりして形が変わったら、元も子もないからね」

おそらく小ぶりの切り株だったのだろう。いや、それにしても、彼女一人で根っこを掘りおこすのは大変だったんじゃないか?

「よく運べましたね」

と思わず言うと、

「簡単だったわよ」

さらりと答えが返ってきた。彼女が扉を開けた途端、謎の成分で出来た「人んちの匂い」が私の鼻を直撃した。小さな正方形の玄関は、履き古した靴やビニール傘などで足の踏み場がない。

彼女は右足をざっと横に動かして、それらをいっぺんに脇に寄せると、素早く靴を脱いだ。そして木の玉をつなげた簾をじゃらっとくぐって奥へと消えてしまった。

「どーぞ、入って」

奥から声がした。

「……お邪魔します」

入ってすぐが台所だった。テーブルの上に、昭和の香りがむんむんするポットと醤油さしが置かれてある。冷たい床の上を、私は爪先立ちで歩いた。

彼女と同じように、じゃらっと音をさせて簾をくぐると、六畳ほどの和室の中央に、卓袱台がぽつんとあった。他には背の低い戸棚と旧式のテレビがあるくらいで、至極すっきりしている。

彼女はすでに卓袱台の脇にちんまりと正座していて、にこにこしながら私を待っていた。

座って、と目で言われ、彼女の斜め前に腰を下ろす。