第三のオンナ、

千春

わたしは読書感想文の一件以来、母と父が衝突する機会が増えたような気がしていた。二人とも高校時代に不良グループに属していたから素行が悪かったことは言うまでもなく、つい感情が爆発してしまうのだろう。性格はそう簡単に変わるものではないから、大人になった今でも両親の性格の根本は利己的ではないかと、わたしは思わずにいられない。

とりわけ、父のほうが、利己的な部分が強かったように思う。表沙汰になるほどの激しいDVはなかったけれど、

「これは躾だ」

と父は言い、軽いビンタとゲンコツをするのは当たり前だった。

母も姉もわたしも、何か問題が起きるたびに、問題の原因はたいてい父にあるのに、何度となくお灸を据えられた。子供の頃のわたしにとって、父は絶対的な怖い存在だった。姉の遺影の前でわたしはふさぎ込んでいると、父が浴室から出てきた。濡れた茶髪をバスタオルで乾かしながら、パンツ一枚で家の中を歩いてまわる。

いわゆるガテン系の仕事しかやったことがないという父は、筋骨隆々とした立派な体格の持ち主で、仕事柄、肌が小麦色に日焼けしている。居間にあるテレビのモニターに最近話題になっているテレビCM――劇的な肉体変化を遂げた利用者たちの映像が流れた。

「ケッ」

父は鼻で笑うと、片方の肘を曲げた。カチカチに盛り上がった力こぶを、わたしに見せつけるようにポーズを決める。

「どうだ。この上腕二頭筋」

わたしは別になんとも思わないが

「すごいね」

と一応褒める。そうしないと機嫌を損ねるからだ。誰に見せるわけでもないのに、父には身体を鍛えるのが生き甲斐みたいなところがある。わたしは無駄な筋肉だと思っているけれど。

父はバスタオルをその辺に放り投げると、冷蔵庫からキンキンに冷えた缶ビールを取り出し、立ったまま一気にぐいぐいと飲み干した。

「やっぱ風呂あがりのビールは最高だな」

父の常套句。母がいない今は、ただの独り言だ。

「寝るか」

そう言うと、足音をドタドタと響かせ、寝室に入っていく。五分も経たないうちに地響きのようないびきが聞こえてきた。あの国民的漫画に登場する何をやってもダメな少年のように、人並外れた寝つきの良さだけが、唯一、父の尊敬できるところだ。

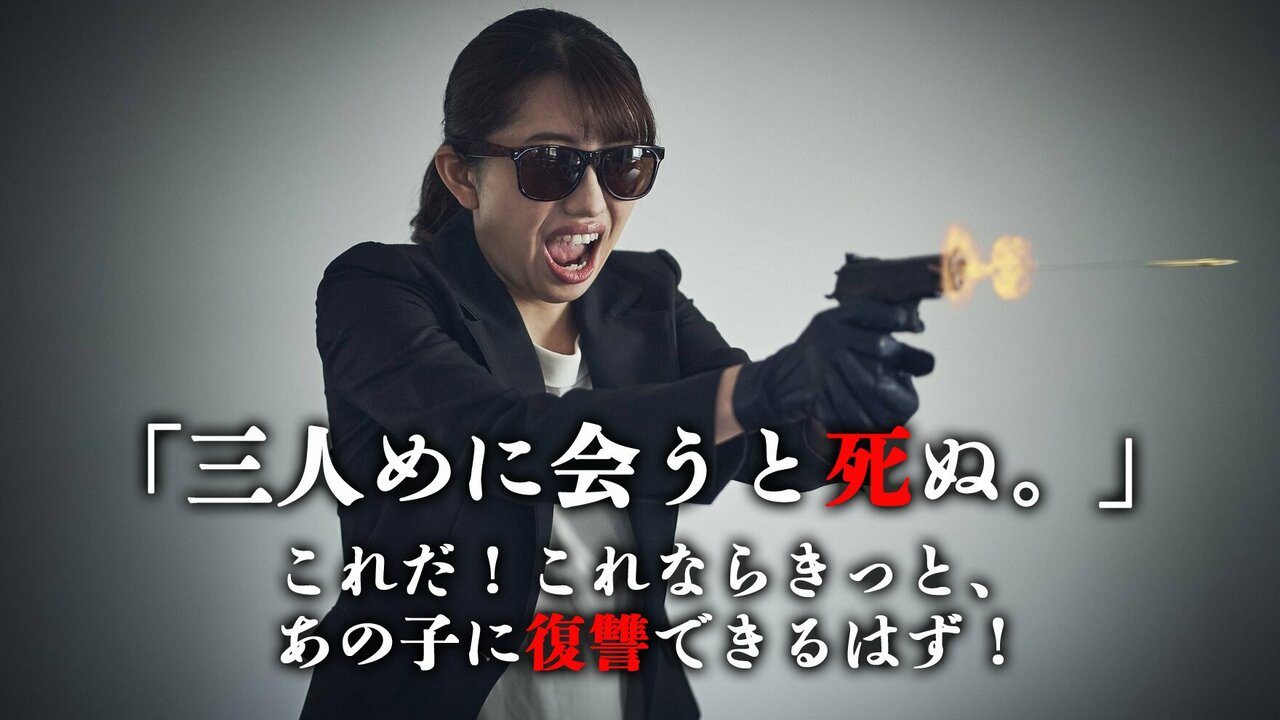

これでしばらくの間は、わたしの邪魔をする者はいない。さてと、やりますか。ここからはわたしの日課パート2の時間。遺品の赤い大学ノートに綴られた姉の願望――まゆ実ちゃんになりたい――を知ったときから始めた習慣である。すべては、まゆ実に復讐するために……。