昭和29年4月、東京六大学春のリーグ戦が開幕した。六大学はプロ野球より人気があった。長嶋は対東大戦の3回裏に、3塁の守備についた。グランドに立ったのは新人の中でただ一人であった。打席にも2度立ち、サードゴロふたつであった。2年生の秋から「4番サード長嶋」が定着した。

この秋の開幕戦に0・343で打率3割を超え、そして9回に第1号のホームランを放った。3年生の時は春にホームランを2本放ち、打率は0・458で初の首位打者を獲得した。秋にはホームラン3本を放っている。4年生の時の春の大会で、立教大学は8シーズンぶりに優勝を決めた。ちなみに杉浦は12試合中10試合に登板して8勝をあげ、優勝に貢献した。

長嶋も連盟タイ記録の7号本塁打をレフトスタンドに叩き込んだ。このように述べていると、長嶋はすでにとてつもない大成績を上げているように見える。それを否定することはできないが、これはあくまで長嶋がプロ野球で大活躍したために、あとから注目できるのだとも言える。

というのは、長嶋の大学通算打率は304打数87安打で0・286の2割台である。1年生の秋は0・158、二年生の春は0・170であり、大学ホームラン新記録の年の春はなんと0・225の低打率である。

しかし、しかしである。ここが違うのだろう、秋の大会に大スーパースターの片鱗を見せつけることになる。4年生の秋の慶大戦(11月3日)、最終戦でもあった試合で、六大学新記録のホームラン8号(2打席目)を放つのである。長嶋はこの時、手をまわしスキップをしながらベースを回った。

さらに、第4打席も安打を放ち、二度目の首位打者となった。

二度目というのは戦後初の偉業であった。最終戦で新記録を二つ獲得したのである。長嶋の大ファンとなるアナウンサーの徳光和夫氏は、この最終戦のホームランのシーンをみて言いようのない感激に包まれたという。かくて長嶋は、この栄冠を引さげてプロの世界に飛び込むのである。

プロ入団長嶋は当時(昭和32年)、史上最高の破格の契約金1800万円で巨人入りを果たす。当時はドラフト制度はなく、自由競争の時代であった。

立教大学出身の大沢啓二先輩の誘いもあり、一時は南海入りを表明していた長嶋は、盟友杉浦と共に南海の鶴岡一人監督とも会った。しかし、苦労をかけた母の『一番近いところにいておくれ』の一言に巨人入りを決めたという。

なお、契約金提示額は、中日:2350万円、大洋:他球団提示最高額+1000万円であり、巨人はむしろ低かったといえる。しかし、長嶋に対する巨人の評価は高く、初の三冠王の中島治康、名二塁手で近鉄の監督となった千葉茂がつけていた歴代の栄光の背番号“3”をつけた(背番号“3”の初代は田部武雄氏で、109試合で105盗塁の大記録保持者。39歳で戦死)。

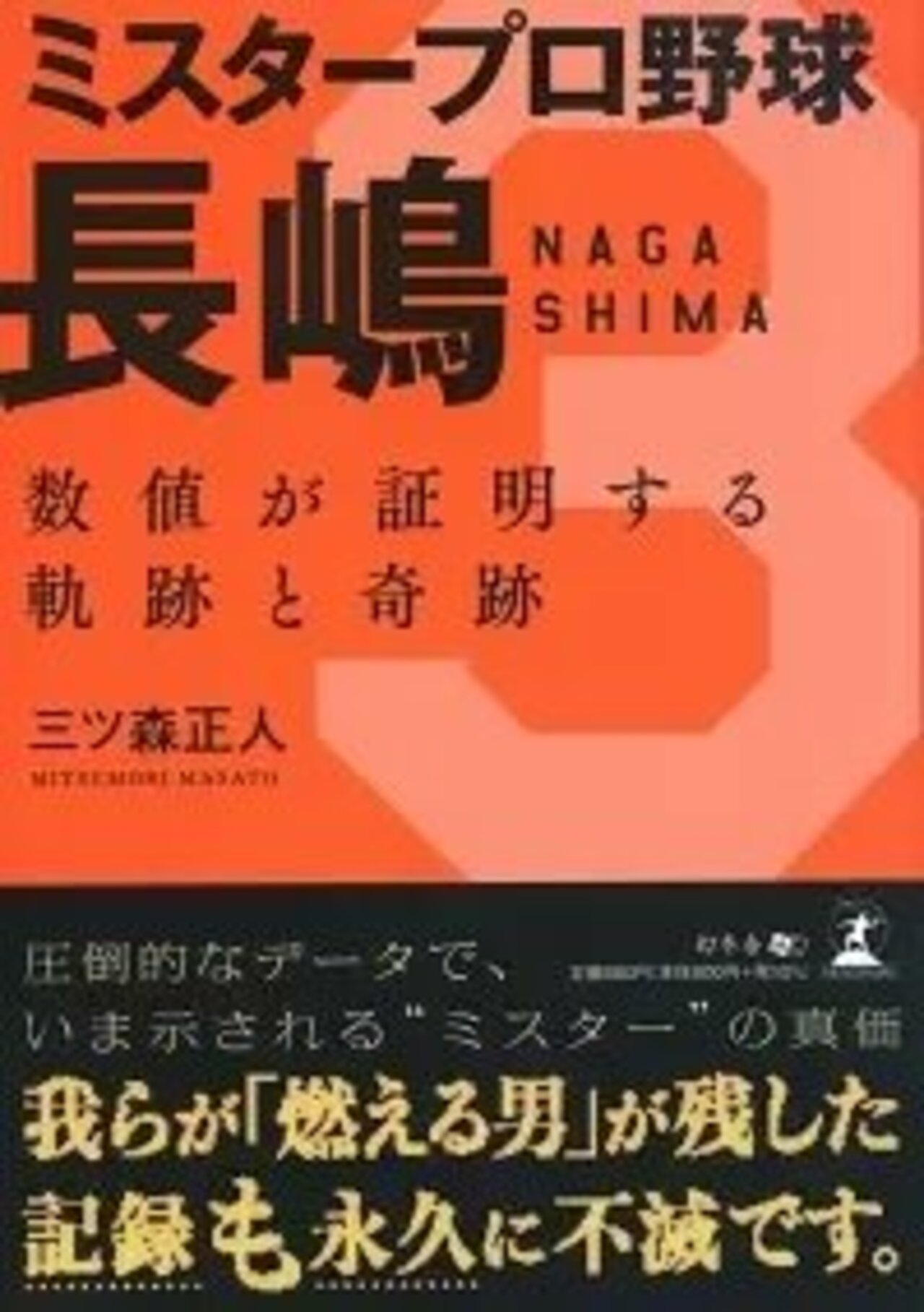

「ゴールデンボーイ長嶋」の輝きは引退するまで続く。ご存じの通り、背番号〝3〟は、今では永久欠番となっている。

ここまでは淡々とプロまでの経緯を述べたに過ぎない。本書の目的は、記録からみたスーパースター長嶋を知ってもらうことだ。私はこの希代のスーパースターを、誰からも文句の言いようがない形で示したいのである。それには客観的な数値で表す方法以外にないと考えた。

よって次章からは、数字の羅列が多くなるが、ご了承願いたい。しかし、記録をひも解けばひも解くほど、長嶋が大スーパースターであったことを確信させられるはずだ。長嶋の大人気は、マスコミが作ったわけではないのだ。