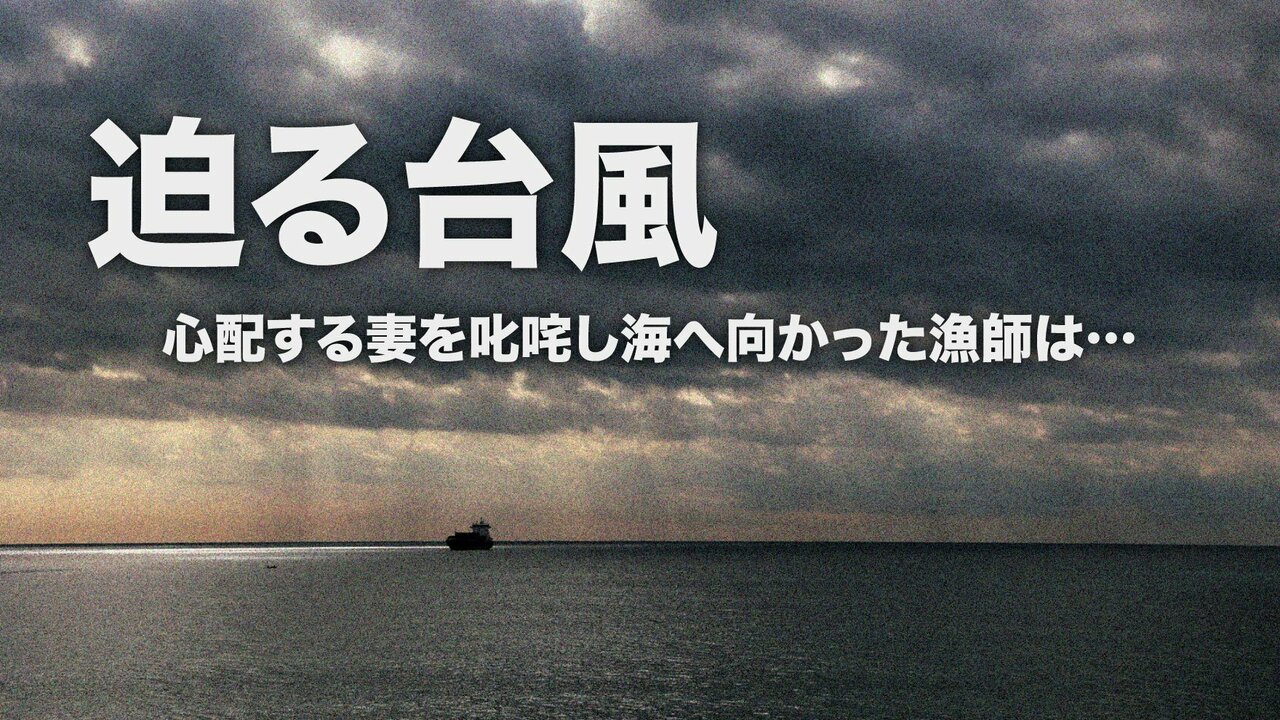

厚い雲が空を覆い、昼間なのに薄暗く陸は見えない。さらに雨のため視界は三〇メートルも無いほどになった。

度を増す嵐の風で操舵の効かなくなった船は木の葉のように波間で揺れた。海に放り出されたら一溜まりもない。しかし、今更網を切ってもこの嵐の中、漁港まで無事には帰れる見込みは無い。いや、戻るにはもう遅すぎる。ならば、漁師の意地を掛けても仕掛けたこの網だけは放すものか。山のようなうねった波に上下する船の上で登はそう思った。死が頭を過ぎり、小さな二人の息子たちの顔が浮かんだ。

暴風雨が吹き荒れる中、康代は休校となって家に戻って来た長男と次男の世話をしていたが、午後を大きく回っても帰って来ない夫を心配して漁協に連絡を入れた。

「こんな日に船を出したんですか。あれほど注意をしたやないですか」

電話に出た若い漁協の職員は怒りを含んだ声でそう言った。それでも職員は受けた連絡からことの重大さを認識し、テキパキと各方面に救助支援の連絡を入れてくれた。康代はその日一睡もせずに漁協から連絡が入るはずの電話の前で夜を明かした。

漁船の捜索は、夜が明け暴風雨が収まった早朝から実施された。昼過ぎ、空から捜索した第四管区海上保安部から転覆した漁船が見つかったとの連絡が漁協に入った。そのあとの船内捜索で、登は操舵室の舵にしがみついたままの遺体で見つかった。痛ましい事故は地元新聞の記事にもなり、神式の葬儀が自宅でしめやかに行われた。

葬儀の日、参列した夫の母親からあんな嵐の日に船を出すのをなぜ止めてくれなかったのかと泣いて詰られ、実家の親からは申し訳無いが隠居の身で生計の力にはなれぬと宣言された。

食べ盛りの二人の子供を残しあっけなく逝った夫を一時期恨めしく腹立たしくも思ったが、葬儀が済むとシングルマザーとしての厳しい現実が待っていた。親兄弟は頼りにならず、一家の働き手を亡くした康代は思案にくれた。しかし、その嘆きが耳に届いたのか康代を哀れに思った夫の漁師仲間が口を利き、近くの水産加工会社のパートの職を紹介してくれた。二人の息子を育てるためにはなりふり構わず働くことを余儀なくされていた康代は飛びつくようにパートになった。

水産加工会社の朝は八時半から始まった。子供たちを学校に遣ってからの出勤である。従業員たちはいつも始業ギリギリの時間に会社に入る。どんなに早く出勤してタイムカードを押しても会社は八時半からの出勤しか認めてくれないからだ。ロッカーで白いヘアーキャップにゴムの前掛けと長靴に着替えて白尽くめになる。康代たちパートの仕事は干物の製造で、小刀で魚の腹を割いて内臓を取り出し塩水で洗う。捌かれた魚でトロ箱が一杯になると別の係が台車を使って乾燥場へ運ぶ。毎日そんな作業の繰り返しだった。

魚を素早く捌くのにはいくらかの慣れを要した。捌くだけなら初心者にもできなくは無いが熟練者に比べて時間が掛るのだ。康代も漁師町の生まれで一応は魚を捌けるが、作業を始めた当初はそれでも熟練者たちには適わなかった。

「康代さん、それじゃ魚が腐ってしまうよ」