乙音はまるでそこに本当に汐里がいるかのような口調で、お墓に話し掛けた。その思いやりを感じさせる言い方は、鍛冶内には作為的なものには到底思えなかった。

「汐里はね、誤解されてるけど、本当はとても心の綺麗な娘だったの。おじさまもわかってくださる?」

乙音の少し震えた声を聞いて、鍛冶内は思わず大きくうなずいた。これが乙音の本心ではなく、演技なのだとしたら、この子は人を騙す天才だと思いながら。

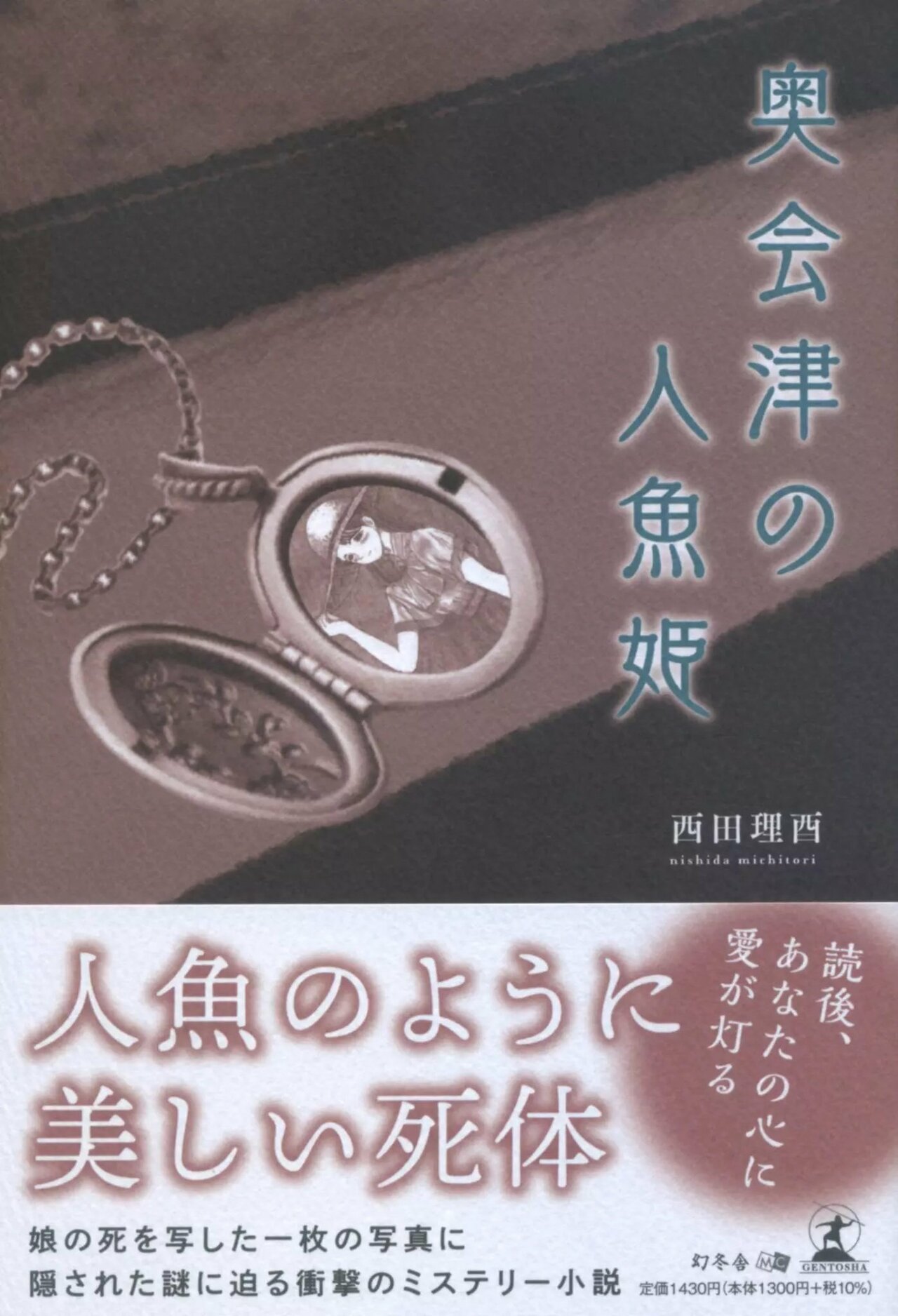

「おじさまの頭の中に『奥会津の人魚姫』の記憶はまだ残ってらっしゃる?」

「ああ。あんなに綺麗な写真を見たのは初めてだ。正直、俺の心に焼き付いて離れないよ」

「なら、これからもずっとおじさまの記憶の中に汐里を残してあげてね。あの写真は限られた人にしか見せられないものだけど、せめて見た人の心の中だけでも、汐里には生きていてほしいの」

帰りの車中で、乙音はずっと無言のままだった。鍛冶内がそっと隣を窺うと、どうやら鍛冶内に気付かれないように泣いているらしい。

……もし千景の言うことが正しくて、この子が汐里だった場合、今この子が流してる涙に一体どういう意味があるというのだ……。

まるで深い霧の中をさまよっているような気分を抱えながら、鍛冶内の頭は混乱を続けていた。

(4)

その後二人を乗せた乙音の車はめぶき屋に戻って、この日の鍛冶内の1日は終わった。

この日の夜も、千景は気分が優れないということで、鍛冶内は一人きりの寂しい夕食を取った。食後、お茶を入れに来た乙音は自分と竜神湖に行く前の、鍛冶内の1日の行動を聞きたがったが、それは単なる好奇心から出た疑問のようだった。

町内を軽く散策してから柳瀬町に行き、見て回った町の様子、観音堂を参拝したこと、ソースカツ丼の美味しかった話、鶴の湯のことなどを身ぶり手ぶりでサービス精神旺盛に語る鍛冶内の話を、乙音は興味深い様子でうなずきながら聞いていた。

乙音のそのかわいらしい仕草を見ながら、鍛冶内は自分の心が迷路のさらなる深い箇所に迷い込んでいくような、得体のしれない感覚に襲われていた。