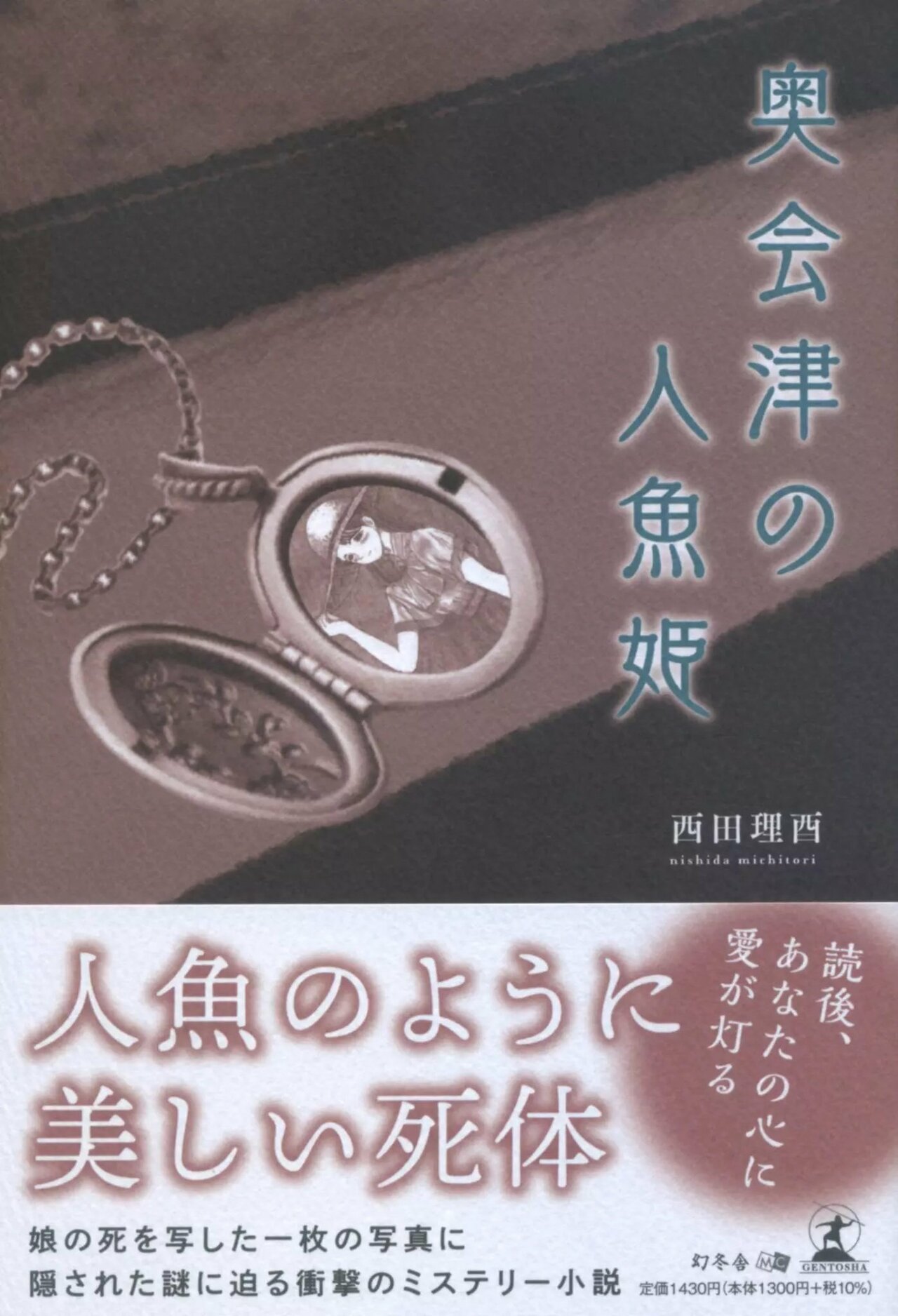

奥会津の人魚姫

(2)

鍛冶内は途方に暮れながらも、やや間をおいて、喉の奥のほうから押し出すように言葉を発した。

「なぜそんな他愛もないやりとりだけでわかるんだ? 麦わら帽子に紐が付いてるのは、普通のことじゃないのか?」

だがそれには直接答えず、千景は遠くを見るような目をしながら乙音とのさらなる昔ばなしを始めた。匂いが途切れたことに気付いて、蚊取り線香が切れたことをその時鍛冶内は知った。

「あれは乙音が中学校に入ったくらいの夏の日だ。その頃になると、俺と乙音は年中一緒にいた。当時、もちろん親子としての感覚しか俺にはなかったが、乙音は俺といることが何よりも楽しいらしく、頼みもしないのに、いつでも俺にぴったりとくっ付いていた。

その日めぶき屋の定休日である水曜日に、前から乙音が行きたがっていた竜神湖に、俺たちは出掛けた。乙音はお気に入りの麦わら帽子をかぶっていた。学校での出来事などをあれこれ聞いたりしながら、湖畔の際を歩いていた時だ。不意に突風が吹いて、乙音の麦わら帽子が湖面に落ちてしまったのだ。

諦めるには惜しいものだったから、なんとか取ろうと頑張ったが、俺が懸命に手を伸ばしてもあとちょっと届かない。結局、乙音がぎりぎりまで身を乗り出して手を伸ばすのを、岸側で俺が乙音の反対の手を引っ張ることで支えようということになった。しかしそれは結構危険な賭けだった。

案の定バランスを崩した俺たちは、なす術なく二人とも湖に落ちた。こうしてお気に入りの麦わら帽子を救う代償として全身ずぶ濡れになった俺たちは、苦笑いでお互いを責め合いながら、慌ててめぶき屋に戻ったのだ。乙音とは、その後も何度かあの夏の竜神湖の話をしたことがある。

思い出すたびに笑いが込み上げてくる、あの楽しい夏の日の記憶を。乙音があの話を忘れるはずはない。全身ずぶ濡れになりながら、その痛みの分だけお互いの記憶に強く焼き付いたあの記憶だけは。

だから新婚旅行代わりの竜神湖で乙音が見せたあの反応は、一緒に湖に落ちた体験を共有した者のそれではないとわかるのだ。大体、中学時代に湖に落ちた時の乙音は麦わら帽子に紐が付いていたにもかかわらず、それを紐で縛ってなどいなかった。鍛冶内、お前も知っているように、俺はそれほど勘が働く男じゃない。

だがこの件だけには自信がある。あの日あそこにいて、俺に愛をささやいたあの娘は、断じて乙音ではない。つまり、今も自分の寝床で、俺が床に就く時間を待っている先ほどお前が見たあの娘は、ひょっとすると汐里かもしれないのだ」