そしてその後の実験で、皮膚への単発のパルスによる刺激においても、感覚意識が生じるためには、適切な強さの脳内のニューロンの活動が、(最大)約500ミリ秒間続かなければならないことがわかりました。

つまり、皮膚を刺激した場合でも、感覚意識が生じるまでには、大脳皮質を直接刺激する場合と同様に、(最大)約500ミリ秒間という時間がかかることがわかり、その時間の分だけ(感覚意識は)遅延している、感覚意識が生じるまでには時間がかかっているということになるわけです。

ちなみに皮膚刺激に伴う初期EPのあとに続く脳での反応は、この感覚意識(アウェアネス)の時間的な遅れに必要な、脳が活性化をするのに十分な長さの500ミリ秒以上の間持続するとのことです。つまり、皮膚が刺激されてから感覚意識が生じるまでに、500ミリ秒かかっているはずだということです。

しかし私達は、皮膚刺激に対してほとんど即座に気付くようで、このような遅延なしに(皮膚での感覚を)経験したと主観的には信じているわけですが、これはどうしてなのかということになるわけです。皮膚が刺激されてからそれを感じるまでに、500ミリ秒間もかかっているとは思えないということです。

ここでリベットが考えた仮説は、「皮膚刺激の感覚意識はおおよそ500ミリ秒間の適切な脳の活動が終わるまで事実上遅延する、しかしそこで、初期EPの時点までさかのぼる、感覚経験の主観的な時間遡及が起きる(時間的に逆行して遡及する)」というものです。

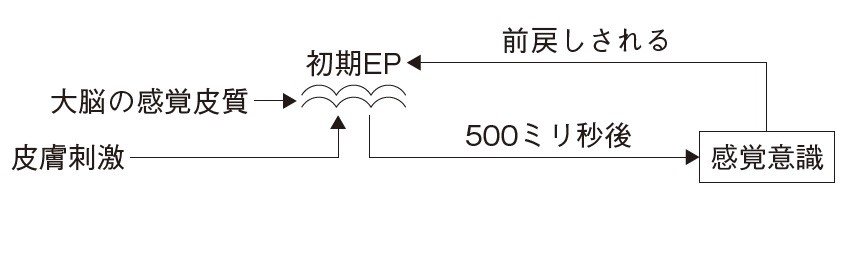

つまり、皮膚刺激によって皮膚に誘発された感覚は、その感覚経験を引き出すニューロンにとって必要な時間である500ミリ秒後まで実際に現れないにもかかわらず、遅延がなかったかのように感じる、初期EPのタイミングまで、主観的に前戻しされるということです(図表1)。

これは、初期EPは意識にはのぼらないものの、時間的なタイミング信号(タイミングを提供する情報)を与えていて、その初期EPの時点で感覚が生じたように感じることとなる、ということです。ちなみにこの初期EPの時点まで感覚経験がさし戻されることに相当する脳内活動は見あたらないとのことです。

この初期EPが、意識にはのぼらなくても、時間的なタイミング信号を提供するということについては、その刺激自体にはアウェアネスがなくても、その信号を検出することができるという点で共通する、刺激に対する「反応時間の測定」を例に挙げています。

例えば、光が見えたらできるだけ速くボタンを押すような反応時間の測定(この場合は視覚刺激)の場合、刺激に対してのはっきりとした意識をもたなくても反応できるということです。