県師範付属国民学校へ入学

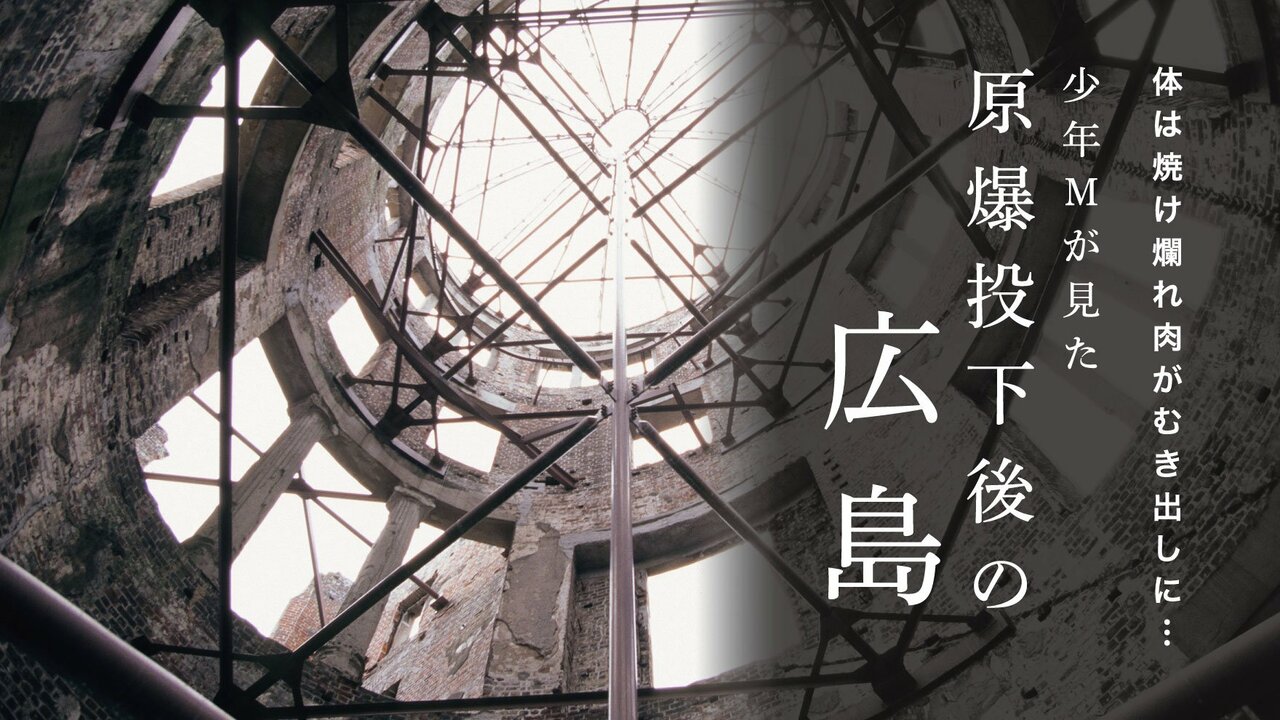

一九四三(昭和十八)年四月、たまたま、Mのおじが懇意にしていた文具卸商の主人の口利きもあって、受験した県師範付属の国民学校に運よく合格した。そのため、一年生入学時から小町を離れて広島市内の東雲町に転居していた。一家は原爆落下時は父の故郷の広島県山県郡八重町に引っ越していたので助かった。

付属の同級生は、医師の息子の藤本君とか新聞記者の息子の村山君とか教授の娘とか良家の子女が多く、おとなしくておっとりしていて幼稚園の頃のようなやんちゃ坊主はいなかった。

その上、みんな勉強も良くできた。Mは檻のなかに入れられた猛獣のように仕方なくおとなしくしていた。

師範学校の学生たちが家庭教師のように一人一人について補習してくれるので学力はどんどん上がった。

昭和十九年、Mが県師範付属国民学校の二年生になると、戦局が一段と厳しくなった。辺り一帯に空襲警報が鳴り響き、毎夜のように呉市にある軍港を爆撃するために米軍のBやグラマンが編隊を組んで上空を飛んでいくようになった。

学校の校舎の屋上には高射砲が設置されていて上空に向けて発砲したが、まるで届かず線香花火のようで何の効果もなかった。

広島を離れて比婆郡の庄原へ

翌年の春、進級を前にして三年生以上は親元を離れて、集団で学童疎開へ行かされることになった。

その年の四月、新学期を迎えて三年生になっていたMたちのクラスの生徒で、縁故疎開ができない者は、広島市の北東部にある比婆郡庄原の山奥の西臨寺というお寺へ疎開することが決まった。

六年生の兄の真一が行くお寺とは別だった。

このとき母は二人の息子を送り出すのに準備が大変だったと思う。掛け布団、敷布団、枕、寝巻きなどはもとより、兄の真一とMの二人分の身の回りのものを揃えて、各々に名前を黒糸で刺繡してくれた。

広島を発つ日は広島駅へ家族が見送りに来た。まだ幼い最愛の子供たちとの暫しの別れを悲しんで、母親や祖母たちは涙して黒い煙を上げて遠ざかる列車を見送りながら、手が千切れんばかりに振り続けた。

Mには汽車に乗って、いつもより少しばかり遠くへ遠足に行くくらいの浮かれた気分しかなく、母と別れることの寂しさも悲しさも感じなかった。悪夢のような生活が待っているとは夢にも思わなかった。