自分の生き方を顧みる

それに引き換え、何一つできない自分。人生、自信満々に生きてきた割には経済的には低空飛行続きだったうえに、分不相応な浪費家だったので、災害地への寄付もろくにできないという始末だった。もっと、もっと、私も役に立ちたいのに、という思いだけが空回りしていた。

そうして「自分はなにもできないのだ」という思いに打ちのめされた。

毎日自分の生き方を顧みては反省し、ため息をついた。こんな毎日が続いたら、このまま自分は「鬱」になってしまうのかもしれないと思った。だが、どう気持ちを立て直したらいいのかわからなかった。頑張ろうとするのだけれど、どうしても気持ちを盛り上げることができなかった。そうして、ただ毎日のように涙をこぼしていた。犠牲になったたくさんの方々や被災した人々を思っての涙というより、自分の無力さが辛くて涙がこぼれたのである。

ほかの人の眼には、いつもと同じように見えていたかもしれないが、本当は自信を失い、気持ちが沈み、「もう、このまま静かに消えていきたい」とばかり言っていたのだ。

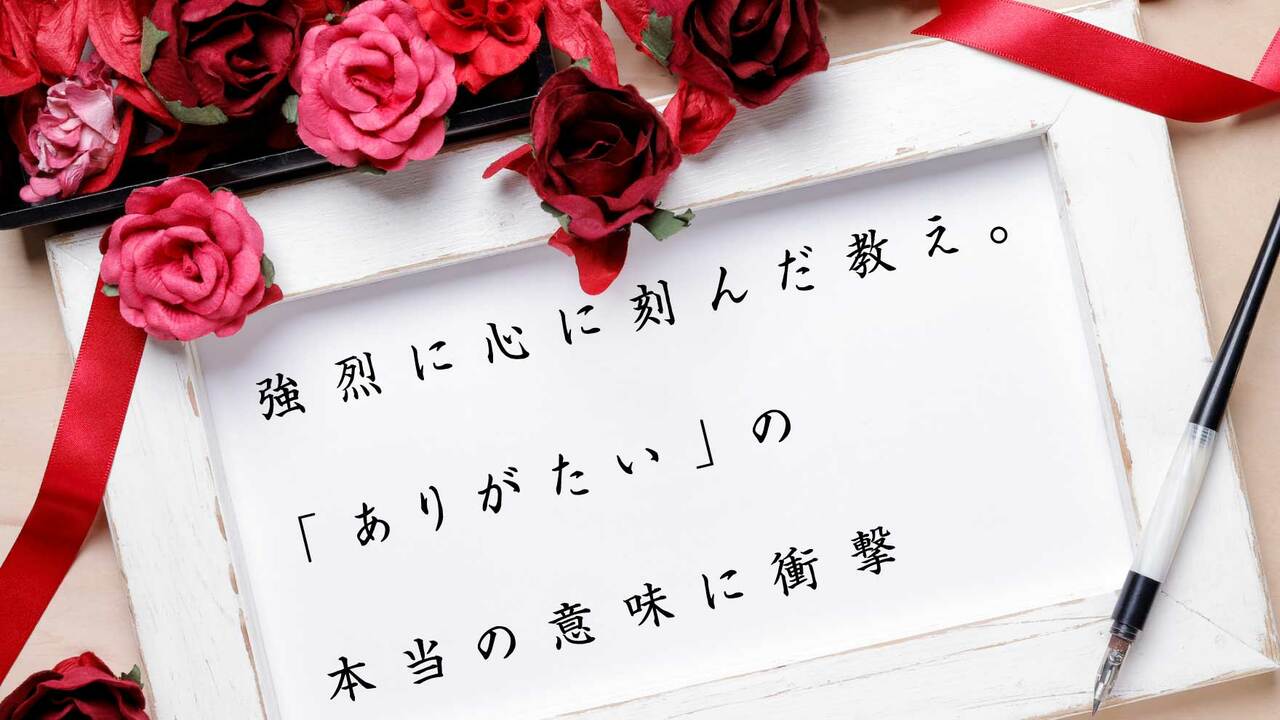

そんな日々が一年余りも続いたろうか。気が付くと、「顔施」や「愛語」という言葉が時々ふと心のなかに浮かんでくるようになっていた。

子供のころから、母にさんざん言われてきた言葉である。

子供時代の私は、母にとっては「問題児」だった。別に悪童というわけでもなく、特に頭が悪いというのでもなく、先生の言葉を理解する能力はあり、どこの学校へ行っても結構”先生のお気に入り”になる方だった。だが感情の起伏や好き嫌いが激しい私の将来を、母は「この子はどうなるのだろう」ととても心配していたようだ。好き嫌いと言っても食べ物ではない。人間の好悪が激しく、とりわけ嫌いなものに対しての感情が激しかったのだ。

あるとき、学校から帰ってきた私の顔の半分だけに小さい、赤い斑点がぶつぶつとできていた。「どうしたの」と驚く母に、私はこともなげに「こっち側に嫌いな子が座ったから」と言った。そんなことってあるのだろうか、と思うが、そのとき私の顔の半分だけ斑点ができていたのは本当で、そう言ったのも事実だ。