「ありがとう」

モネは優しい声で言った。カミーユは、今度はうれしくてドキドキした。

「十八でパリに出てきて、初めてサロンを見に行ったとき、海を描いた作品はどれもたいしたことなかった。イザベイ、なんて知らないかな。でかいばかりのおぞましい海景画を描く画家さ。サロンに入選する作品でさえそんなものだ。だからまず、僕は海の風景を攻略しようと思った」

彼らしい、きっぱりした口調だった。ただ好きで描いているのではない。戦略があって海を描くのだ。それも意外だった。でも、生業とするなら当然のことかもしれない。

「やれると思う」

モネはまっすぐ前を見据えていた。

それから二週間ほど経ったある日、カミーユがアトリエに入ると、玄関脇に大きな包みが置かれていた。モネが少し興奮気味に言った。

「今日の午後、サロンまで届けに行こうと思うんだ。馬車に任せてもいいんだけど、こんなに近くだし、自分で持っていくよ」

いよいよ、あの二枚の海の絵を提出するのだ。

三カ月ほど続いた裸体デッサンも、サロンへの作品提出のころようやく終了し、着衣のデッサンへと移った。当初話していた通り、モネもバジールも、カミーユをモデルにした裸体画をタブローとして仕上げる気はないようだった。

人目に触れないことに安堵しながら、それらが作品化されないことをほんの少し残念に思う。……我ながら女心は複雑だと、ひとり苦笑いした。

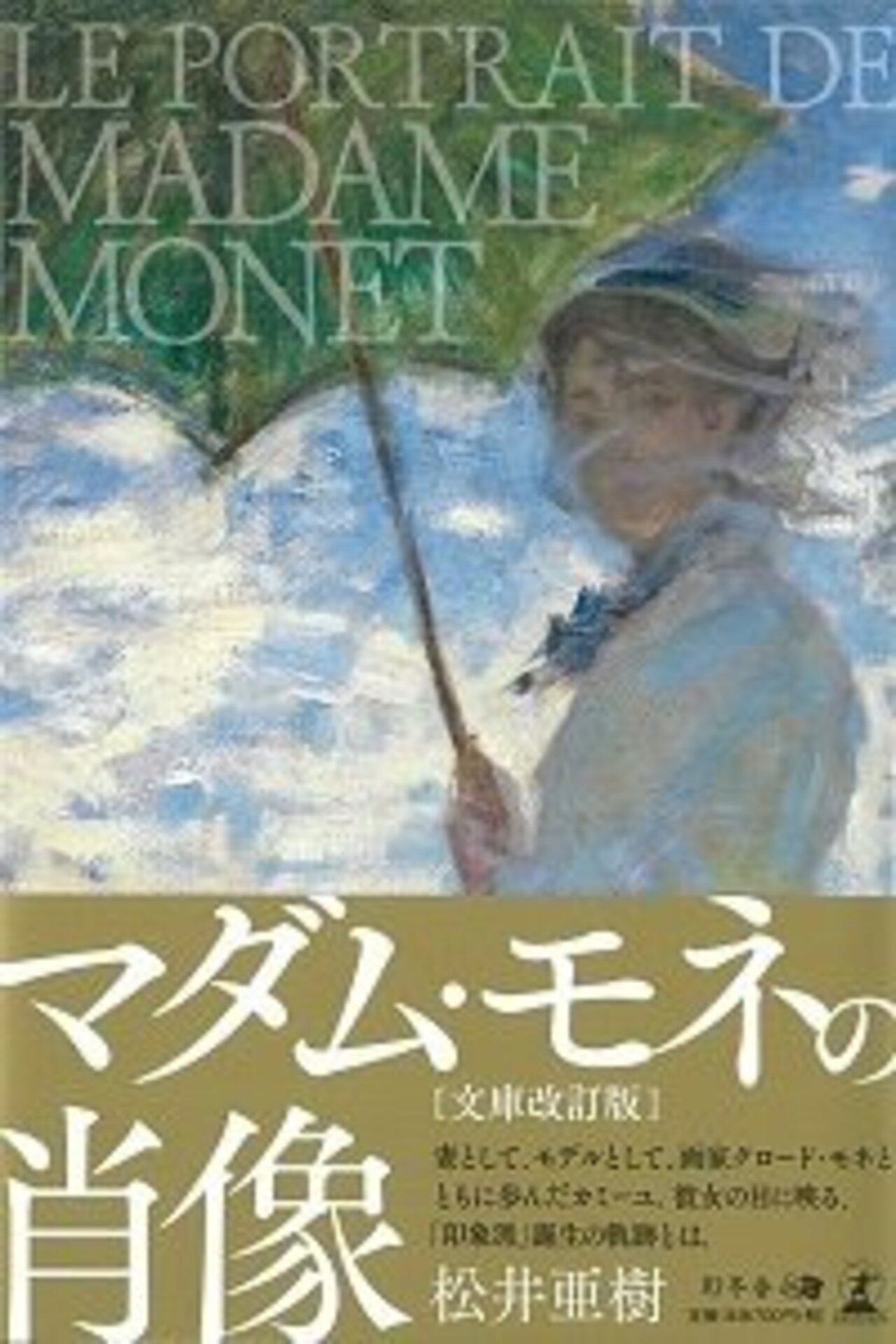

着衣モデルの衣装はたいてい、カミーユが着てきたものそのままだったが、ときにはモネが借りてきた衣装を身に付けるよう指示されることもあり、アトリエで帽子や日傘を使うこともあった。

彼らの描く布の質感はどれも素晴らしい。薄く柔らかい布、それよりは少し厚手で張りのある生地、温かそうな厚手の布、それぞれの光沢や光の透け感も、絵の具と筆だけでどうしてこうも描き分けられるのか、まるで魔法のようだと思った。