【関連記事】「出て行け=行かないで」では、数式が成立しない。

前編

それから十五年が経ち、私は四十四歳になった。

これまで「菜の花色のしあわせ」を叶えたいと思った相手に出会えたことは、一度もなかった。無論、自分に相手を惹きつけるようなものも特に何もなかった。

一人に慣れていたのもあり、このまま一人なのだろうと自分に言い聞かせてもいた。私は社会へ出て以来、会社という組織のなかで人間関係に馴染めないことが多く、転職を何度かした。

父や母が生きていたら、こんな私に呆れ果てていたであろうと思う。結局、人間関係に悩まないで済むように個人でデザインに関する仕事を始めたのだった。自分のやりたい仕事を誰にも邪魔されずにやりたかった、ただそれだけであった。

父も個人で仕事をしていたこともあり、自分もそうすることをどこか正当化していたのだった。しかし個人で仕事をするのはそんなに甘くはなかった。

食べていくためにただただ必死な毎日だった。父のようにはいかなかった。私はいろいろな面で父の影響を受けていた。憧れでもあった。しかし私には到底手の届かない存在であることも歳を重ねるに連れて気づいたのだった。

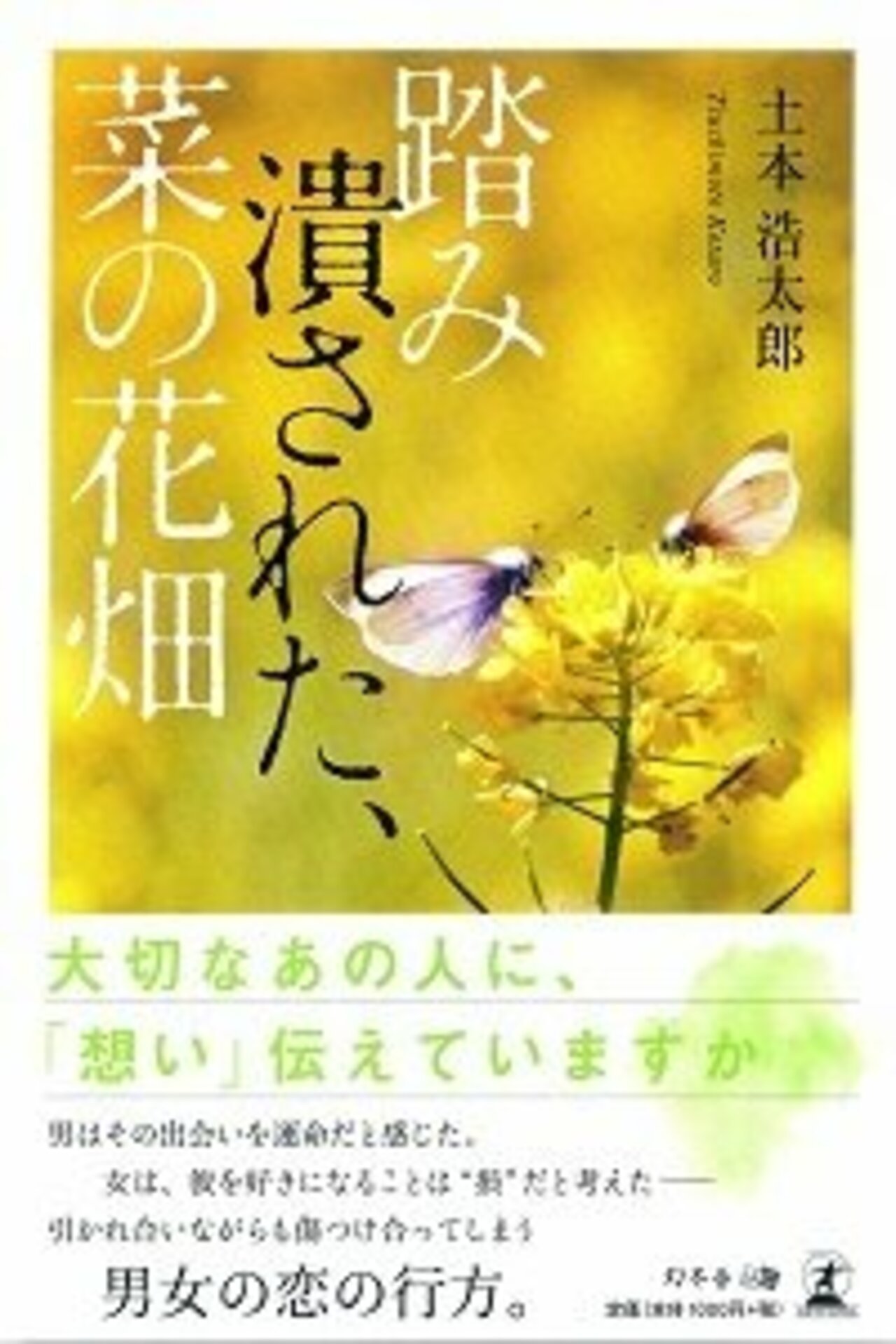

そんな自分には恋愛や結婚などに憧れを抱いても、無縁で異次元の世界でしかなかった。そんな半人前の私が「菜の花色のしあわせ」をどうしても叶えたい、そう強く思える相手に初めて出会ったのだった。

私が五月に四十四歳を迎えた年の七月のある日のことだった。初めて会った瞬間、ハッとしたことを憶えている。そんな息を飲むような出会いは人生のなかで滅多にあることではない。

休日、久しぶりに電車で大きな書店へ出かけた。近所にはない大型書店で様々な専門書や海外の書籍まで置いてあり、目的は特になかったが気分転換にいろんな世界を垣間見たくなり足を運んだのだった。

帰り際、その書店近くの小さなスペースで、個人の写真展をやっているのが目についた。ふと覗いてみると様々な風景などの写真が飾ってあり、ちょっと見てみようと思い入ってみた。

入ると受付コーナーに一人のすらっとした女性が立っていた。黒のパンツスーツ姿でポニーテールの二十代くらいの若い女性だ。

「いらっしゃいませ」その女性に笑顔で声をかけられ、「こんにちは」そう挨拶を交わしたとき、目が合い、ドキッとしたのだった。とてもやさしい目をしていたから。