その翌年からはカウンターに置いた卓上のカレンダーに印をつけるようにしたのだった。その日は夕方近くに珍しく喫茶店の客が立て込み片づけに手間取った。急いた美紀は片づけも半ばにして店の灯りを落し、車で英虞湾の岬の高台に夕日を眺めに行った。

美紀は、道路脇に車を停めると岬の高台へと続く緩やかな坂道を駆け上がった。暮れ掛けた四月の西空は既に茜色に輝いていた。

高台は横山展望台や登茂山園地のように公園整備がされてはおらず観光客に知られた場所ではないが、少し小高くなった平地で眺望の良い岬にあり地元の者たちだけが知る密かに夕陽を楽しむ場所だった。

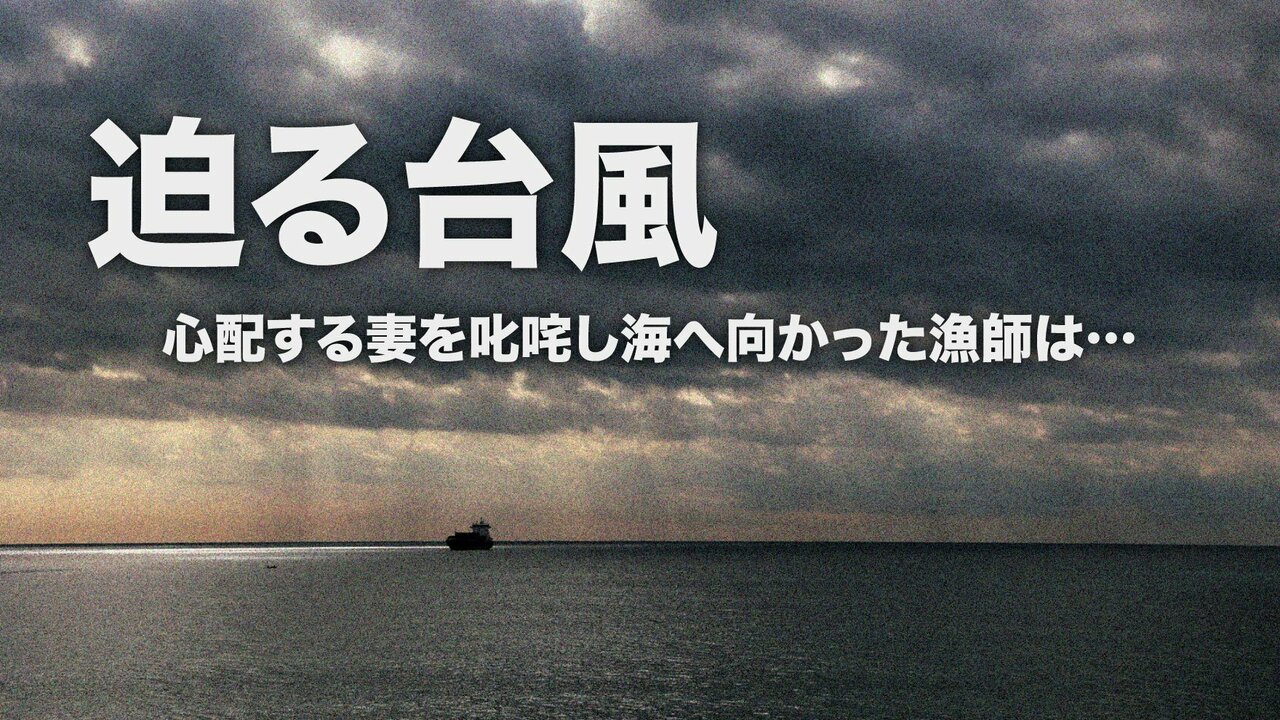

間もなく沈む夕陽が、海に浮かぶ島々をシルエットに変え、凪いだ水面に煌めく鱗状の細波を黄金色に染め上げている。それはまるで名残を惜しむ落陽が今日生きた痕跡を海面に刻みこもうとする虚しい努力のように見えた。

美紀はこの岬から眺める英虞湾の夕景が好きだった。寂しさを覚えるとよくこの高台に一人でやって来ては沈み掛けた夕陽をぼんやりと眺めた。

そうしていると赤く染まった夕陽が寂しさや悲しみ涙さえも遠い所に持ち去ってくれそうな気がしたからだ。

陽が沈むまでの僅かな間、美紀は目を瞑り両手を合わせて祈りを捧げた。

今日は十年前に亡くなった母智子の命日だった。

小さな海辺の町で生まれ育ち、スナック「漁火」で働く美紀には小学生の頃の忘れられない思い出があった――。つましくも明るく暮らす人々の交流と人生の葛藤を描いた物語。