「今まで大丈夫だったから」…慢心が次なる悲劇を生んだ

2.スペースシャトル・コロンビア号の空中分解

チャレンジャー号の悲劇から17年が経過して、再びスペースシャトルの事故が起こりました。2003年1月16日に発射されたスペースシャトル・コロンビア号が、17日間の飛行を終えて2月1日、地球に帰還する際に着陸まであと16分というところで、機体が空中分解して墜落しました。イスラエル人飛行士1名を含む搭乗員7名全員が死亡しました。

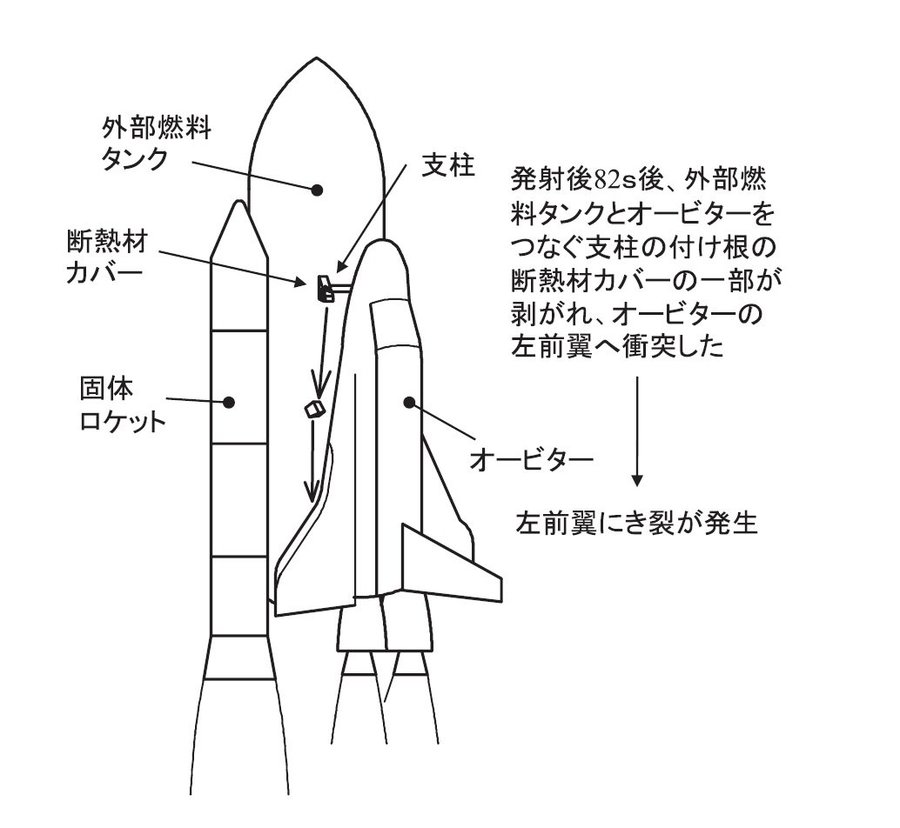

この空中分解を起こした原因は、実は発射した次の日に現れていました。[図3]に示すように、外部燃料タンクとオービター(飛行船)をつなぐ支柱の取付部をカバーしていた断熱材の一部がはがれ、オービターの左前翼にぶつかっていたことが、発射中のビデオ画像から検出されたのです。

機体製作メーカーのボーイング社は、断熱材の破片が衝突したときに生じた損傷について解析を行いました。左前翼に損傷を受けた状態で地球に再突入して問題がないか、評価会議を開くことが提案されましたが、NASAの中枢部はこれを無視しました。

実は、これまでに何回も断熱材の剥離と機体への衝突が起こっていました。1インチ以上の損傷も多数発生していましたが、それでも地球への帰還はできていたので、今回も問題はないと決めつけていたのです。また、たとえ帰還するのが困難な損傷が見つかっても、それを宇宙で修復することはできないと思っていました。

結局、1月24日に断熱材の剥離と衝突について「問題なし」との結論が出され、帰還が強行されました。その結果、着陸目前で空中分解してしまったのです。

NASAの組織的問題が浮き彫りに…事故から何を学ぶ

事故を受けて、2月1日にコロンビア号事故調査委員会が結成され、120名以上のスタッフで事故原因の解明に当たりました。そして、同2003年の8月26日に最終報告書を提出しました。この報告書では、これまでのスペースシャトルの開発・飛行も振り返った上でコロンビア号事故の原因を解明し、将来に向けた意見も提言しました。

事故原因は、地球への帰還の途中で[図4]のように、発射の際に損傷を受けた左前翼の先端におけるき裂から超高温の大気が侵入して、母体のアルミニウム構造を溶かし、その結果、翼の構造が脆弱になり、侵入した空気の圧力によって機体のコントロールが不能になり、翼の損傷と機体の崩壊を招いたと断定しました。

そして、このような事故を起こした原因として、NASAの組織の問題を指摘しました。

これまでにも断熱材の剥離と衝突は数多く発生していたにもかかわらず、事故にならなかったことから抜本的な対策を取らなかったこと、安全よりも飛行のスケジュールを優先したこと、加えて組織内の意見をもみ消す体質になっていたことなどを厳しく指摘しています。

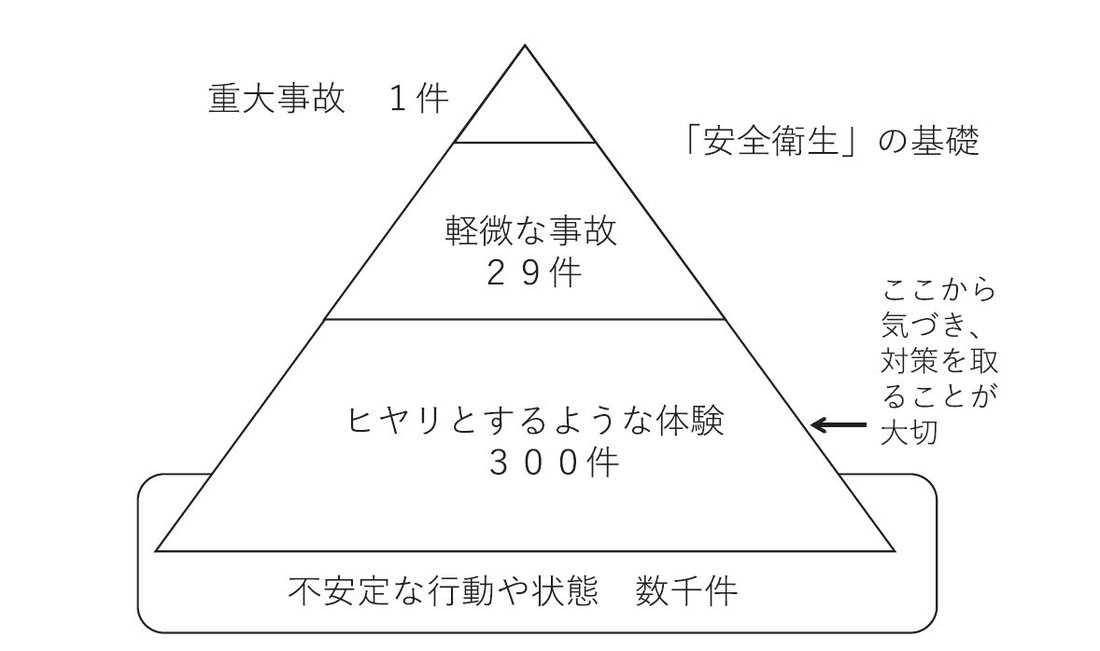

ハインリッヒの法則[図5]で示したように、大事故が起こる背景には、小規模な事故や危険と感じる出来事が多数生じているものです。コロンビア号の事故も、たまたまこれまで剥離した断熱材が致命的な箇所に衝突していなかったので、大事故にならなかっただけなのです。それまでに生じていた損傷の事実に目を向けて対策を取っていれば、損傷を防げた可能性があるのです。

また、発射の際に発生した損傷を軽視せず、帰還時に想定される事故の危険性を解析しておけば、重大な事故になる可能性を認識することができたはずです。その際、安全を第一に考えたら、どうしたらよいかをよく議論することになったはずです。その議論によっては、別のスペースシャトルを打ち上げて、搭乗者を助けるという方策も議論されたかもしれません。

このような小さな前兆にも向き合い、「公共の安全、健康、福利を第一に考える」という倫理を大切に考えていたら、よりよい対応ができたかもしれないのです。

チャレンジャー号の事故とコロンビア号の事故を経て、宇宙船の再使用によって経費を削減するという当初の目論見から外れ、安全対策のために多くの費用がかかり、また翼を持った飛行体を最初からロケットとして打ち上げるということの技術的困難さにも直面して、スペースシャトルの計画自体が見直され、2011年にスペースシャトルの飛行は終了になりました。

しかし、「飛行機のように地上を飛び立って、飛行機のように地上に降りてくる」というのは、とても魅力的な飛行だと思います。将来の技術が、その飛行を確実に実現することを期待したいと思います。

米山 猛

金沢大学名誉教授/工学博士