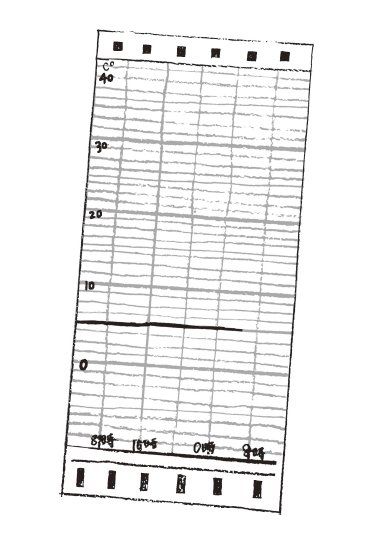

タンクの腹部に、手のひらほどの四角い箱が取り付けてある。箱の中には、チャート紙と極小の赤いペン。

「タンクの中のもろみ温度を、記録するレコーダーです」

もろみの発酵状態は、温度で見当がつく。発酵が旺盛だと、温度が上がり、低調だと下がる。いわば、もろみの具合をみる体温計なのだ。

仕込み蔵を奥へと進む秀造の行く手、仕込み蔵の片隅がどんよりと暗い。葉子には、陰が差し込んでるように見える。

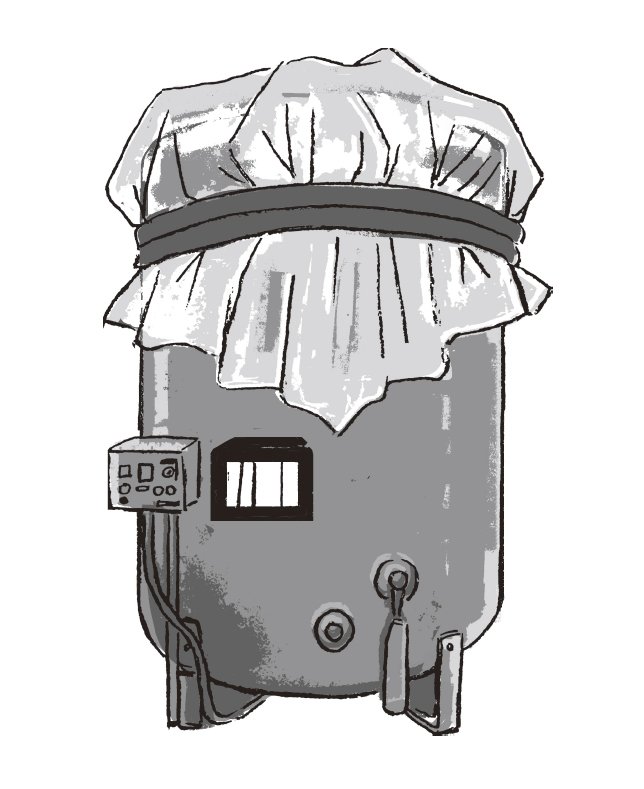

暗い陰が下りた中に、不思議なタンクが一本置いてあった。他のタンクと、太さ高さは変わらない。だが、鈍く輝くステンレスに、幾重にもビニールが被せられている。その上から、太いゴムバンド。闇雲に縛るように、巻き付けられていた。

悪霊でも、封じ込めるかのようだ。外界から、隔絶されているタンク。

「これです。杜氏が、落ちたタンクは」

タンクの手前で立ち止まり、見上げながら秀造が言った。

金属質な声だが、微かに湿り気を帯びている。

「!」

葉子が見上げると、秀造の痛々し気な表情が目に入った。

目が、哀しい。

一同も何も言えずに、押し黙った。

「杜氏を引き上げた後、そのまま。何も、手をつけられない」

「……もろみは、入ったまま?」

葉子が恐る恐る聞くと、無言のうなずきが、返って来た。

杜氏が落ちて亡くなったもろみは、搾れるわけがない。宙ぶらりんなまま、秋まで来てしまったのだ。

「いいタンクだ。惜しいけど、もう使えないねえ」

タミ子の言葉には、不思議に何かを癒す響きがあった。物理的には使える物でも、心情的には無理だろう。

葉子は、タンクに近寄り、ビニールの上からそっと触ってみた。痺れるほど冷たい。さっと、手を引っ込める。

このタンクにも、レコーダーは取り付けてあった。見ると、記録紙上の線は、断ち切られたように途切れている。

「杜氏を引き上げた朝のまま、止まってます」

秀造は、葉子が見ているのに気づいたらしい。

記録を読むと、もろみ温度は、ピッタリ五度をキープしていた。杜氏の腕のおかげだろう。記録紙には、真紅の線が一本、ピンと水平一直線に引かれている。名人は、もろみ温度を意のままにコントロールできるのだ。

葉子は、赤いラインを見て、なぜか心電図を思い出した。