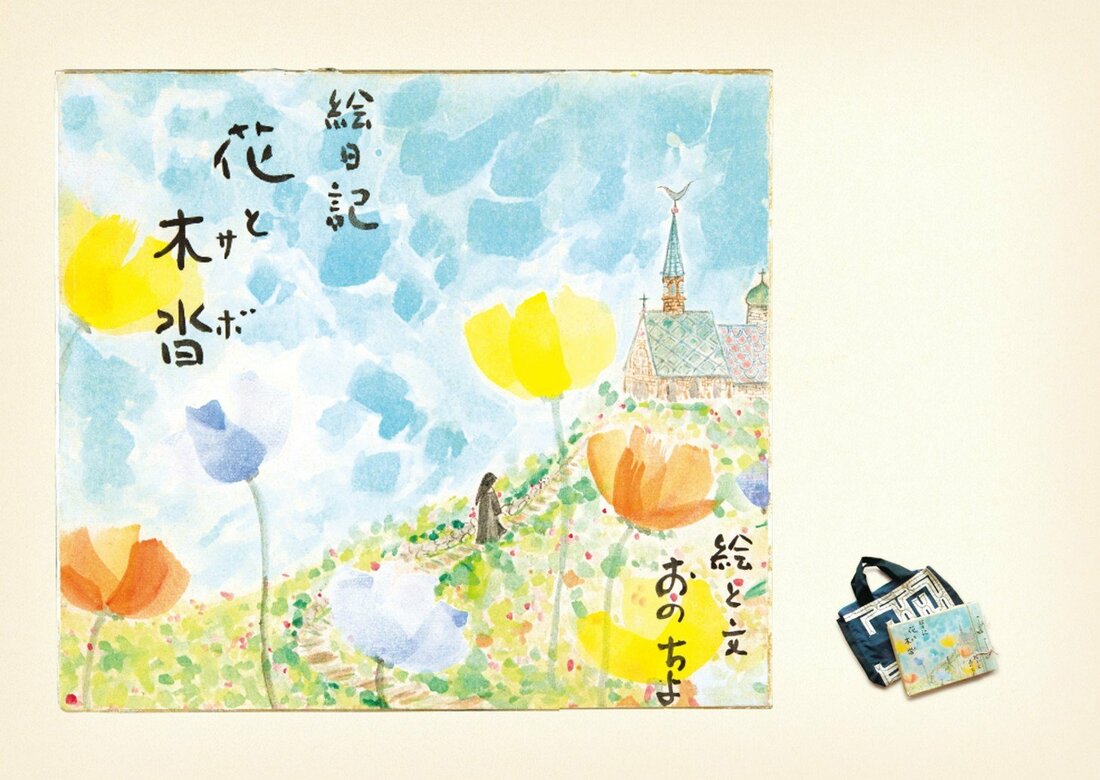

私は寄宿舎から向いの学校に通っていました。

道を渡ると校門と聖堂があったのです。

ある朝、お腹が痛くなりました。

同室の少女達は、全員登校の準備をしていました。十畳の四角の部屋には、壁際と窓側と二列に五個ずつの座り机が並んでいます。その机の場所だけが、唯一の“専有地”なのです。

8時、登校時刻を知らせる鐘が鳴っているのに、ひとり床に座りこんで、机にしがみついて白っぽい顔をしている私に、少女達は、驚いて舎監先生を呼びに走ってくれました。

腹痛は二時間くらいで治まりましたが、舎監のシスターは、「まあ、用心して、寝ながら勉強したりせずに、静かにマリア様にお祈りをなさい。」と、立ち去りました。

ところが、次の朝も、その次の朝も、8時の登校の鐘の音と共に、腹痛が私を訪れるのです。先生方も生徒達も心配して、病院へつれて行ってくれるのですが、肺にうすい影があったりはしましたが、どうしても腹痛のタネは分かりません。

ある夕方、舎監先生が、「あのね。もし、明日の朝も、お腹が痛んだら、新しいお薬が届いたから、それを使いましょっ」と、楽しみなご様子で話されるのが、ちょっと気にかかりましたが、明日はどうかな、と思い眠りにつきました。

翌朝、やはり8時に腹痛でした。

舎監先生は、たちまち現れました。妙に嬉しそうでした。

「お腹をお出しなさい」といってから、ヨードチンキをたっぷりと筆につけて、お腹にマルを描きながら塗るのです。

「笑ってはなりませぬ」といいながら、ご自分も笑っています。

こんな日が何ヵ月も続いた末、私を引き受けてくれたのが、この学校の直系の修道院でした。