二年生、三年生と時は進み、四年生は最後の年で、一月からは卒業試験シーズンとなる。卒業するまでに告白出来なければ、そのまま永遠の別れとなる。かといって、自分から告白など出来るはずもないし、する気もなかった。

啓子には、幼い中学時代に、咲かずに終わった淡い初恋の思い出があった。その時も、片想いのまま別れてしまったが、当時のつらかった思い出が後悔と共に現れてきて、二重に彼女を悩ませていた。

一月からは卒業生にとって避けられない勉強漬けの日々が始まるのだ。

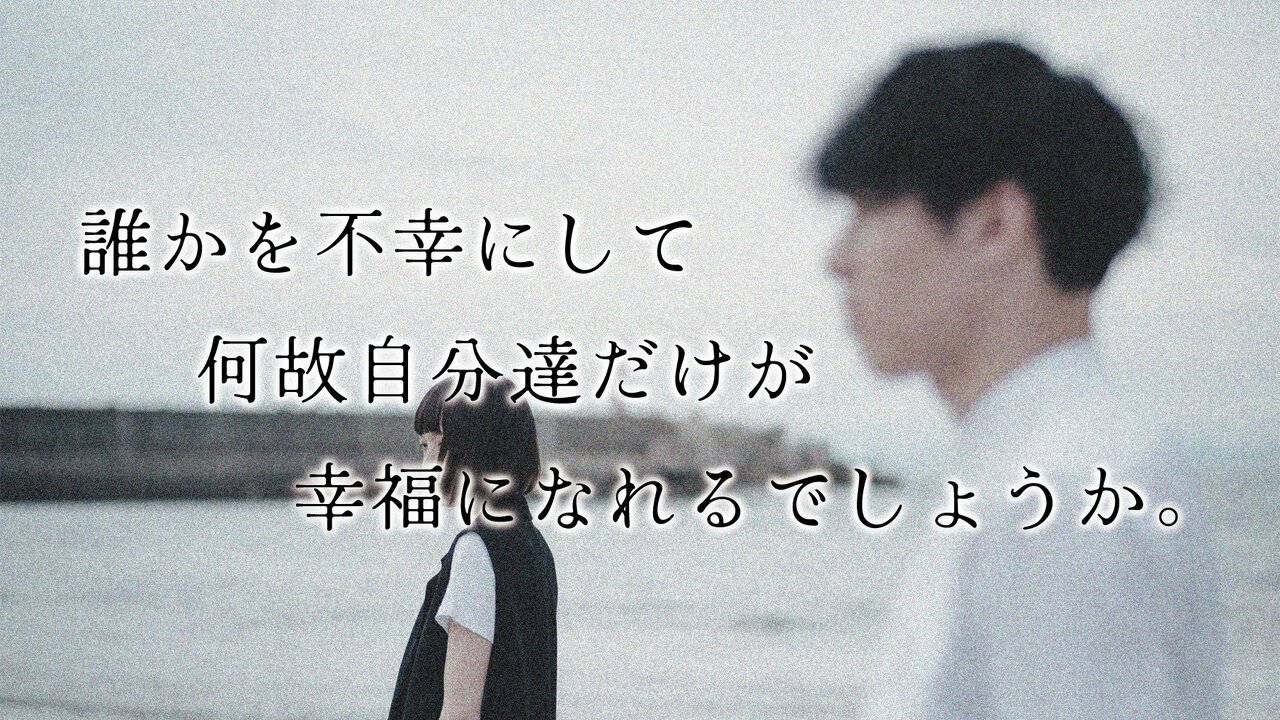

沖田陽一から演奏会お誘いの手紙が届いたのは、そんな慌ただしい時期、秋深まった十月の事である。何故私を誘ったのだろう。もしかしたら、やむを得ず秘密を打ちあけてしまったC先輩が、約束を破って喋ってしまったのだろうか。その疑いは心の底にうっすら広がったが、二人はそれから度々、喫茶店や公園で逢瀬を重ねた。

沖田陽一は緒田啓子という女性を好ましく感じていたが、自分が気易く声をかけても良い類の人ではないと思い込んでいた。先輩のCから、緒田さんはお前を好きらしいと聞いた時には、半信半疑ながら勇気を出して緒田啓子に近付いた。会っている時、彼女は緊張した様子で口数が少なく、自分から口を開く事は殆どなかったが、帰り際に必ず手紙をくれた。

手紙には、今までの苦しい片想いの告白、会えて話が出来た喜びなどが率直に綴られていた。陽一も実は、彼女に対するクールな想いを心の奥に閉じ込めておいた事に気が付いた。

会えば会う程、手紙を取り交わす程、彼女の事がますます好きになり、その奥深さに魅かれた。何かに迷った言い方をする彼女に温かい人間性というものを感じた。そのくせ心の底に一つの強い信念を持っている女性だ。